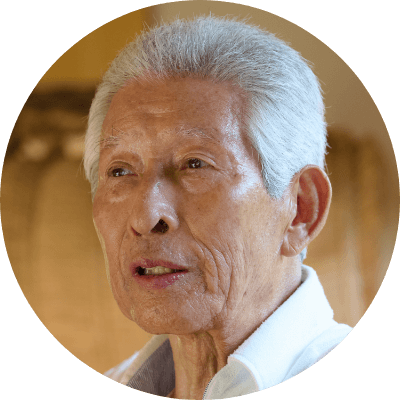

弓道に情熱を注ぎ“がん”も吹き飛ばす弓道家・上田正勝 自ら編み出した健康法と人生観に迫る

「病は気から」とよくいうが、まさにその言葉を体現しているのが、弓道家の上田正勝さんだ。61歳で胃がんになり、再発の経験をしているのにもかかわらず、取材時は生き生きとした様子でお話をしてくれた。

そんな上田さんを支えているのが、弓道と仕事だ。好きなことを続けること、体を動かして働くこと。この2つが体の心と健康をどれだけ支えているのかを、上田さんの人生から感じて欲しい。

- 上田正勝さん

昭和19年生まれの81歳。

福岡県直方高校弓道部出身の弓道家。仕事と弓道を両立しながら、がんを二度克服した経験を持つ。

力まず自然体で矢を放つ独自の「腰引き射法」を実践し、後進の育成にも尽力。

現在君津市にて『上田道場』を開き、指導者としても活躍している。

弓道との出会い

今日はよろしくお願いします。上田さんは、福岡県出身だとお伺いしました。

上田正勝(以下、上田)

直方高校を卒業してからは八幡製鐵所(現在の日本製鐵)に勤め、25歳ごろまで九州にいました。その後、君津に転勤になったんです。当時は景気がよく、3000人の新入社員が入っていたんですよ。

3000人はすごいですね。たしかそのころは、高度経済成長期の直前でしょうか。

上田

そうですね。昭和55年の37歳になったときは、高度経済成長期を経て、さらに景気も良くなり、基本給以外にも10万円ほど収入がありました。そしてそのころ、君津市弓友会の理事長を務めることになったんです。

働きながら弓道の活動もしていたのですね。

上田

でも、仕事も忙しかったですよ。私は会社の改善活動を行っていたのですが、その代表として海外出張にも行っていたので。帰国したらその報告発表などもしなくてはいけなくて、あのころは散髪に行く暇もなかったんです(笑)。

お忙しいなか、よく弓道と仕事を両立できましたね。

上田

昭和44年直方高校弓道部の安田先輩に誘われて、君津市弓友会君津製鉄所の弓道同好会の設立に参加したんです。だから、最初から仕事と弓道は両立していました。その縁があって、会社の同好会設立や、市の弓友会の理事長や副会長を務めたりして、弓道界に少しは貢献できたのかなと思っています。また、弓道の場で皆さんの前でお話をする機会も多く、そういった経験は仕事にも通ずるものがあったので、いい経験になりましたね。

弓道はいつから始めたのですか?

上田

直方高校生1年生のときです。となりの塚田茂くんに誘われたのがきっかけでした。そこから社会人になり、また弓道に携わることになったんです。59歳のときには千葉県で優勝し勤労者大会で全国大会にも出場、三位に入賞しました。

がんの克服

上田さんは以前、がんになった経験があるとお伺いしました。

上田

61歳のときに胃がんになり、手術で胃の3分の2を摘出したんです。抗がん剤治療は1度だけして辞めました。やはり抗がん剤は副作用が強いですからね。当時はまだ会社に勤めており、ご飯が食べられなくなると仕事ができなくなってしまうので、自分の意思で辞めました。

その後、病気は大丈夫だったのでしょうか?

上田

6年後の67歳のときに、舌がんで7月に手術したのですが、12月に首のリンパに転移し再手術を行いました。しかし、抗がん剤治療は行いませんでした。

大変だったんですね。現在病気は治ったということでしょうか……?

上田

これが不思議な話なんですけどね。お寺の奉仕活動をしていたら、がんは再発しなかったんです。自分でもちょっと信じられないんですけどね。

お寺の奉仕活動とは?

上田

当時お寺の檀家総代をしていたのですが。そのお寺がシロアリにやられてしまって、床の修繕をしたんです。それからお寺の戸袋のカビ除去や庭の手入れなどを、自分からするようになりました。勝手に片付けて、カビが生えないように風通しをよくしたりね。それから、山の竹切りを1年ほどかけて行っていたんです。

竹切り、ですか。

上田

そうです。すでに別の方が少しずつ進めてはいたのですが、それでもまだ切った竹が山積みになっていて。これは片付けなければいけないと思って、どんどん燃やしていきました。それからは1年くらい、竹を切って燃やしての繰り返し。燃やすと、冬でも半袖になるくらい暑いんですよ。そのころは全然病気のことは心配していなかったですね。

大変だったんじゃないですか?

上田

まあ、そういう性分なのかもしれないです。ほかにも鳥居のペンキの塗り替えや、垣根の手入れ、溝の整備など、気がついたら手伝いたくなるんです。でも、竹切りに関しては少しやりすぎましたけどね(笑)。

そのころはまだ手術をして間もない時期だったかと思うのですが、かなりの重労働だったのでは?

上田

重労働ではあったんですけど、汗をかいて体を動かすというのがよかったんでしょうね。これは持論ですが、体温が低下するのは、あまり体にとってよくないのかもしれないです。それに、免疫力を上げるにはやはりご飯をしっかり食べることが大事なので。結果的に生き延びましたから、基本的な生活での運動が、私を助けてくれたのかなと。

生きがいは好きなことを続けること

実は今回、上田さんの弓道場にお邪魔させていただいてます。先ほど弓道の体験もさせていただいたのですが、手が震えてしまい、狙いを定めるのが難しかったです……!

上田

実は弓道は向いている体型というのがあり、手足が長いとブレやすいので、やや不安定になることが多いんですよ。私もどちらかというと身長がある方なので、現役のころも命中率はそこまで高くはなかったんです。ただ、弓道はチーム戦という戦い方があるので、そのとき呼吸を整え気を抜かずに頑張って戦っていましたね。

なるほど。身体が小さい方が有利なこともあるんですね。実践してみて感じたのですが、力を入れる瞬間と抜く瞬間のバランスもかなり難しかったです。

上田

そうなんです。弓道は力だけではなく、集中力もかなり重要になってきます。そして集中力を高めるためには、呼吸が大切なんです。

なるほど。これは、普段の生活にも通ずる呼吸法ですね。

上田

息を吐き切って集中すると、心も落ち着きますよね。心がまろやかに、ホットになるんです。この瞬間に、私は幸せを感じるんです。そして息を吸うときは、空気の“気”を吸うことを意識するといいですよ。

“気”とは具体的にどういったイメージですか?

上田

元気、勇気、やる気の“気”ですね。息を吸うときは“気”を吸うことを意識すると、前向きな姿勢になり、人生が切り拓けます。門下生にもそう教えていますね。

弓道は、心身ともに健康に通じるヒントが多いですね。

上田

私も、いまだに弓を引いていますからね。弓道は腕力があればいいというものでもないんですよ。たとえば、私が3年前から始めた“腰引き射法”というものがあるのですが、この射法は100〜200本引いても疲れないんです。

上田

“腰引き射法”はまず、打ち起こしをいつもより高く上げ、弓の力を腰に乗せます。腰を中心に、足・肩・肘の骨を継ぎ合わせるため力を抜いて引くんです。この射法は51歳の男性が15キロの弓を使って100〜150本引いても筋肉痛にならないんです。

腰の使い方がポイントなんですね。

上田

これは普段もそうですよ。健康のために腰を伸ばすのは大事なことです。そして空気の“気”を吸って、自分の人生でやりたいことや好きなことに気持ちを向けて生きていくのが、私の健康の秘訣です。

あとがき

実際に体験させてもらって感じたが、弓道はスポーツでありながら精神の安定がかなり必要とされるスポーツだ。上田さんは、毎日弓を射る。息を吐いて集中し、毎日必ず弓を引く。体を動かしているのはもちろんだが、同時に精神(心)の健康も、弓道によって身につけているのだろう。

心の健康は、身体の健康よりも維持するのが難しいと筆者は思う。だが、上田さんの言う通り、呼吸を意識して背筋を伸ばすと、心もホットになるから不思議だ。弓道は単なる競技ではなく、心と体を整える「生き方」そのものなのかもしれない。