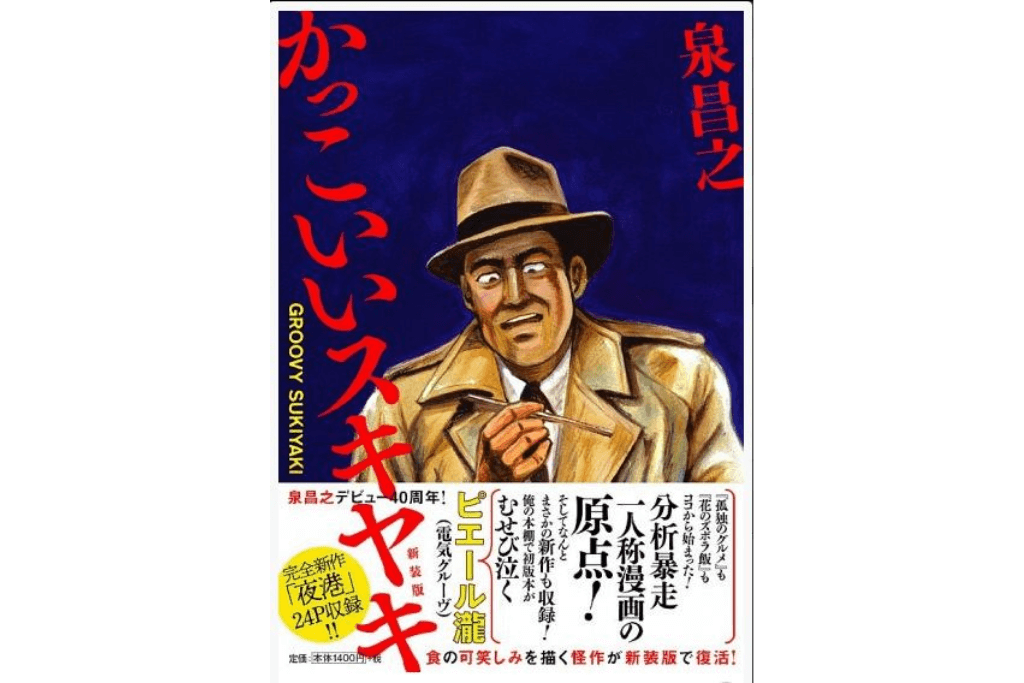

『孤独のグルメ』原作者・久住昌之に聞く!【前編】絵を描くのは好きだけど、人に描いてもらうのも好きなんです

漫画からはじまって、ドラマ、そして映画と、形を変えて私たちを楽しませ続けている『孤独のグルメ』。連載開始から今年で30周年をむかえ、今なお盛りあがっている超人気コンテンツである。その原作者である久住昌之さんは、現代の日本人に新たな食の概念を提案した立役者と言えるだろう。

彼の経歴を語る上で疑問なのが、次の3点である。

- 自分で絵を描けるのに、原作者の立場で他人に絵を描かせてマンガを創作している。

- しかも、自作のマンガ以上にその作品をヒットさせている。

- マンガ以外でも、ミュージシャンとして作曲、演奏をしている。

これらの疑問が、漫画原作者、漫画家、切り絵画家、イラストレーター、エッセイスト、作曲家、ミュージシャンといった彼の過剰なほどの肩書きの多さに起因しているようなのだが、このインタビューでは、その秘密にできるだけ迫ってみようと思う。

今回は、彼が生まれ育った三多摩地区を訪ね歩きながら少年時代の思い出を語った自伝的エッセイ『東京都三多摩原人』が集英社から文庫化されたのをきっかけに、同書の成立から話をうかがった。

記事は前編と後編に分けて公開します。

- 久住 昌之(くすみ・まさゆき)

1958年7月15日 東京・三鷹生まれ。法政大学社会学部卒。美學校・絵文字工房で、赤瀬川原平に師事。1981年、泉晴紀(現・和泉晴紀)と組んで「泉昌之」名でマンガ家としてデビュー。実弟の久住卓也と組んだマンガユニット「Q.B.B.」作の「中学生日記」で1999年、第45回文藝春秋漫画賞を受賞。谷口ジローと組んで描いたマンガ「孤独のグルメ」は、2012年にTVドラマ化され、劇中全ての音楽の制作演奏、脚本監修、最後にレポーターとして出演もしている。2025年1月10日には劇映画版も公開される。

空き地の土管で遊んだ少年時代。

いろんなものが過渡期を迎えていた

集英社から文庫化された『東京都三多摩原人』、とても楽しく読みました。東京都三鷹市で生まれ育った久住さんが、自身のルーツである三多摩地区を訪ね歩くエッセイで、自伝的な要素が満載でしたね?

久住

1958年、つまり昭和33年に生まれて、東京の三鷹市で少年期を過ごした人はみんなそうだと思うんだけど、当時の東京はいろんなものが過渡期を迎えた時期でした。小学校の校舎は木造から鉄筋の建物に移り変わる時期で、まだ石炭ストーブがあって、僕は木の廊下にワックスを塗って、四つん這いで雑巾がけをした最後の世代。

『ドラえもん』に出てくる空き地の土管もそのままリアルにあって、にわか雨が降れば土管で雨宿りしたし、基地も作ったし、落とし穴も掘ったりして遊びました。

大阪で万国博覧会が開かれたのが、小学校の6年生のとき。その会場に、日本初のファストフード店のケンタッキーフライドチキンが登場したようですね、行かなかったけど。

カップヌードルやボンカレーが登場したのも、そのあたりじゃないですか?

久住

そうなのかな。要するに、日本人の食のバリエーションが圧倒的に広がった時期でもあるんです。

今、インバウンドでたくさんの外国人が日本食に注目していますが、『孤独のグルメ』の単行本は驚いたことに、フランス、イタリア、スペイン、ドイツ、ブラジル、デンマーク、韓国、中国、台湾、ポーランドで翻訳出版されているそうですね?

久住

最初に話があったのがフランスとイタリアで、意外な知らせでとても嬉しかったけれど「外国人が読んで、わかるのかな?」って、思いましたね。

外国人には見たこともない食べ物も多いだろうし、日本の漫画はモノクロだから、おいしさなんて伝わるわけがないと思って。

だけど、しばらくしてイタリア人の彼氏がいる日本人の女性と会う機会があって、「彼がなぜかこの漫画が大好きで、高崎市の焼きまんじゅう、おいしそうで食べてみたいって言ってました」と聞いて、ハッとしました。あ、俺ガイジンに対してすごい偏見あった、って(笑)。

久住

ひとことで言えば、作画を担当した谷口ジローさんの画力のすごさだと思います。ただ、考えてみれば似たような経験を自分もしたことがあるのを思い出したんです。

子どものころ、白黒のテレビで見た西部劇で、ガンマンが酒場に入って、「何か食わしてくれ」って言って、粗末な器にスプーンを突っ込んで食べるシーンがあったんです。それがすごくおいしそうに見えたので、母親にあれは何かと聞くと「豆でも煮たもんじゃないの」って言われて、釈然としなかった。今思えばあれ、チリコンカンなんだよね。食べる人がおいしそうに食べてれば、それが白黒のテレビの画面であってもおいしそうに見える。漫画も同じかもしれない、と。

ブラジル翻訳版が出た後、向こうの新聞社の取材を受けたんです。ボクはてっきりブラジル在住の日系人からの話だと思った。そしたら、ぜんぜんノリが違うんだよね。「井之頭五郎がブラジルに来たら〇〇や〇〇(知らない料理。説明なし)を食べますか?」なんて、逆に質問されちゃった。ブラジル人が真剣に読んでる(笑)。

中国、台湾ではドラマのほうが知られているようだけど、台湾に行ったとき、駅の改札の人に「久住さん」って言われてビックリしました。国際指名手配犯かと思った(笑)。

美學校に通った1年間は

『孤独のグルメ』の原点だった

少年時代の話に戻りたいと思います。久住さんは幼いころからマンガを描いたり、自作の音楽を演奏するミュージシャンになりたいと思っていたんですか?

久住

いや、小さいころは何にも考えてませんでした。もちろん、絵は物心ついた頃からただ好きで描いていたし、音楽は中学1年生のときにフォークブームでギターを買ってもらって弾き始めました。

でも、絵も楽器も、僕よりずっとうまい人が学校のクラスに何人もいたから、これで食っていこうなんて意識はまったく生まれなかったです。

でも「自分がうまい」というプレッシャーみたいのもなかったから、実に自由に好きに絵を描いたり、ギターを弾いたりしてきたという気がします。

とはいえ、法政大学に入学したと同時に、久住さんは神保町にある美學校に通われていますが、それはどうしてですか?

久住

ホントは普通の美大に行きたかったんです。だけど、高校3年生になって進路相談の先生に志望を伝えたら「もう遅い」と言われて、仕方なく文系の大学を受験したんです。でも美大への未練があって、週一回、美學校に通わせてもらった。

美學校とは、1969年に開設された、絵画、写真、音楽、演劇、ファッション、漫画など、さまざまなジャンルのアートを教える学校で、久住さんはここで、赤瀬川原平さんに師事したことがその後の人生に大きな影響を及ぼしたのではないですか?

久住

それは間違いないんだけど、19歳だった僕にとっては、アートが好きな年上の人たちと出会ったことが大きかったです。

同期生はほとんど20代半ばだったから、みんな大人に見えた。

授業は昼が実技で夜に講義、その間の夕方6時から7時までの間に食事休憩があるんです。ついこの間まで高校生だった僕が、全く知らない神保町の店にひとりで入って、ドキドキしたりして。今思えば『孤独のグルメ』の原点ですね。

デビュー作『夜行』のアイデアは、

飲み屋の会話から生まれました

美學校では、後に「泉昌之」名義でコンビを組んでマンガ家デビューすることになる、和泉晴紀さんと出会っていますね?

久住

和泉さんは僕より4つ年上なんだけど、美學校では同期生。その和泉さんが美學校を卒業して2年後、マンガ家になろうと一本作品を描いたんです。

僕は和泉さんの住まいに近いところに住んでいたので、それを読ませてもらった。

それが今だから話せるけど、どうにもおもしろくないマンガで(笑)。絵が古い劇画調だったこともあるけど、ストーリーも理屈っぽい話で、入れなくていいような駄洒落のギャグが入ってて(笑)。黙ってたけど、デビューはキビシイなーと思いました。

その後、音楽サークルの先輩と飲んだ席で、「幕の内弁当をどういう順番で食べるか考えない?」という話題で盛りあがってね。好きなおかずを最後まで残すのか? ご飯とおかずのローテーションをどう組むのか? とか。

で、そのまま終電がなくなって、先輩はうちに泊まったんだけど、翌日、「昨日話したようなことをギャグなしのマジなマンガにしたら、おもしろいと思わない?」って言ったら、「絶対おもしろい!」と即答されたんだ。そのとき、和泉さんの投稿作品のことを思い出していたんです。あの古くさい画風も、この話を描いたら相当おもしろいんじゃないかと。

それが、久住さんが初めて手掛けたマンガ原作になるわけですね。どんな風にして作ったんですか?

久住

B4の画用紙を4枚破ってふたつに折って、16ページの白い冊子を作ってね。

1ページ目に『夜行』というタイトルを書いて、こっちに向かってくる列車の絵描いて、後ろをバーッて斜線で黒く塗って。2ページからコマ割りをしながら絵とフキダシとセリフを書いていきました。

要するに、今で言う漫画のネームとして、ページごとにコマ割りされた、雑な絵の入った原作を作ったんです。

さっそく和泉さんのところに持っていって、見てもらいました。読み終わった和泉さん、パッと顔を上げて「おもしろい! オレが描いたらこのマンガ、絶対ケッサク」って言ったんです。

実は昨日、和泉さんと偶然、会ったんだけど、そのときの話になって、「久住の16ページの原作を完成させるのに半年かかった」って言ってました。当時、和泉さんは僕の原作を見たとき、「100万円!」って頭に浮かんだそうです。100万円というのは、大友克洋さんがデビューした双葉社の「漫画アクション」の新人賞の賞金です。

「ガロ」に作品を持っていったら

いつの間にか掲載されててデビューしちゃった

泉昌之名義で完成したデビュー作『夜行』は、美學校の先輩の南伸坊さんが編集長をつとめる青林堂の「ガロ」に掲載されたはずなんですが、当初は双葉社の「漫画アクション」を想定していたんですか?

久住

そうです。和泉さんはとにかく「大友の後は俺!」だったから、『夜行』の完成原稿を二人で双葉社に持ち込んだんです。

そしたら、対応した編集者は、つまんなさそうに原稿を読で、「何もありませんね」と言い、和泉さんに「君、いくつ?」って聞いたんです。和泉さんが「25歳です」と答えると、「うーん、クニに帰った方がいいんじゃない?」それが全部の対応でした。和泉さん、さすがにガックリ肩を落としちゃってね。

帰り道、神楽坂から飯田橋駅に歩く途中は、ふたりとも言葉少なかった。戻って三鷹の居酒屋で飲んでるうちに「さっきの編集者、何もわかってないよ」、「馬鹿なんだよ」って笑いが出て。あのときはふたりでよかったと思う。今でも。あそこは分岐点だったな。

和泉さんと違って原作者の久住さんは、処女作『夜行』の出来に自信があったわけですね?

久住

ないです。こういう絵と話のマンガはそれまでなかったし、ボクはおもしろいけど、売れるかどうかって言ったら、うーんそれは……ですね。

でも僕は当時、大学のバンドサークルの人脈を経由して、楳図かずおさんの「まことちゃんバンド」に加わっていて、楳図さん担当の編集者とも顔見知りだったんです。

彼は若くて僕の冗談も笑う人だった。それで『夜行』を読んでもらったところ、「あはは、おもしろいねぇ」と言ってくれてたんです。

でも、「このマンガを掲載できる媒体は、今のところ、ウチにはないなぁ。1年待ってくれたらまさにこんなマンガがぴったりな雑誌が創刊されるんだけどなぁ」というんです。それがまだ誌名も決まっていなかった「ビッグコミックスピリッツ」なんですが。

一年待っても載せてもらえるとは限らないし、青林堂の「ガロ」に持ち込むことにしたんですね。

コンビの筆名を「泉昌之」にしたのは、青林堂の社長の長井勝一さんが合作のマンガを嫌っていたので、ひとりで描いたマンガという体にしたんです。

「ガロ」の編集者は『夜行』のおもしろさを評価してくれたんですか?

久住

応対した編集者は、あまりピンときてなかったみたいだったんですが、「今日は長井(社長)が不在なんで、預かっときます」と作品を受けとってもらえた。

その後、連絡もなく2カ月ほど経って忘れかけてたころ、いきなり「ガロ」に載ったんです。長井さんの「おもしろい!」の一言だったそうです。

「プロになる」って意識はずっと薄かった。

だから、大学も計画留年したりして

「ガロ」に作品が掲載されたことで、プロのマンガ家になったという実感はありましたか?

久住

いや、ぜんぜんありませんでした。なにしろ「ガロ」は原稿料がないし。でも師匠の赤瀬川さんも連載していたから、同じところに載った喜びは大いにありました。僕はまだ大学生だったし、「プロになりたい」という気持ちは和泉さんより全然薄かったと思います。

ただ、同じ時期、僕は南伸坊さんの紹介で、角川書店(現・KADOKAWA)の「バラエティ」って雑誌にイラストを描くバイトをしていたんです、1カット五千円で。そこの編集部にいた人が『夜行』を読んで大笑いしたみたいで、僕が原作者だと知るとすぐ連絡をくれ「お前、文章も書けるだろ」って、いきなり短い文章の連載を持たせてくれたんです。

それから、雪印の「SNOW」というPR雑誌とか、建設会社の社内報なんかにイラストや4コマ漫画を描いたりするようにもなって、だんだん「プロっぽい仕事をしなくちゃいけない」って意識が芽生えてくるのかな。

ロットリングを買って、当時の流行りの絵柄を真似したりして。このころの作品を見返すと、ホントに恥ずかしくなります。うまく見せようと背伸びをしている感じがいたたまれない(笑)。

でも、大学も卒業の時期が迫ってくると、「就職」とか、「社会人デビュー」をしなければならなくなりますよね?

久住

そうなんです。だから、4年生になったとき、わざと単位を落として計画留年をして。そのあたりから僕のプロ生活というのはグラデーション的に始まっていったというか。

いろんな人と共作するスタイルは、

4歳のときから始まってるんです

1999年には実弟で絵本作家の久住卓也さんと組んだマンガユニット「Q.B.B.」名義で発表した『中学生日記』で、第45回文藝春秋漫画賞を受賞されていますね。ここで大きな疑問があるんですが、和泉晴紀さんとの「泉昌之」はもちろんですが、谷口ジローさんとの『孤独のグルメ』、水沢悦子さんとの『花のズボラ飯』、土山しげるさんとの『野武士のグルメ』などなど、久住さんはご自身で絵も描けるのに、どうして他の人に絵を描いてもらう作品が多いんですか?

久住

僕は、自分で絵を描くのも大好きだけど、人に描いてもらうのも好きなんです。

さかのぼれば4歳くらいのとき、母親にゴジラの絵を描いてもらったんです。

ゴジラのプラモデルを買ってもらったときで、箱の表のゴジラの写真を真似して描こうとしたんだけど、4歳だから描けるわけない。自分でもそれがわかるので、母親に「このゴジラ描いて」って頼んだんです。母親は絵の素養なんて、まったくない人だったけど、裁縫に使うチャコペーパーなど使って箱の絵を写して、夜なべしてクレヨンでゴジラの絵を描いてくれました。

朝起きたときにその絵を見たときはうれしくて、壁に貼って眺めてた。

そうやって、ひとつの作品をプロデュースする感覚が楽しいんでしょうか?

久住

いや、よく「プロデューサータイプですね」って言われるんだけど、絶対違います。プロデューサーは、世相全体を眺めてその作品をどういう形で売り出せば成功できるか考える人。僕はまったくそうじゃないんです。売れるかどうかは全然考えない。

誰かと共作することで、自分には描けなかった見たことのない作品が現れる。だから、誰かと一緒にものを作るのが僕は好きなんです。これは自分が「うまくない」というコンプレックスから始まってるのかもしれません。だけどうまくないとわかってるからこそ、守るものがなくて自由なんです。

興味深いお話、ありがとうございます。後編のインタビューでは、『孤独のグルメ』の誕生秘話、ドラマ化、映画化についてのご苦労などについて、お話をうかがっていきたいと思います。

『孤独のグルメ』の原作者が綴る、町歩き&自伝的エッセイ。

『東京都三多摩原人』 待望の文庫化!

この記事について報告する