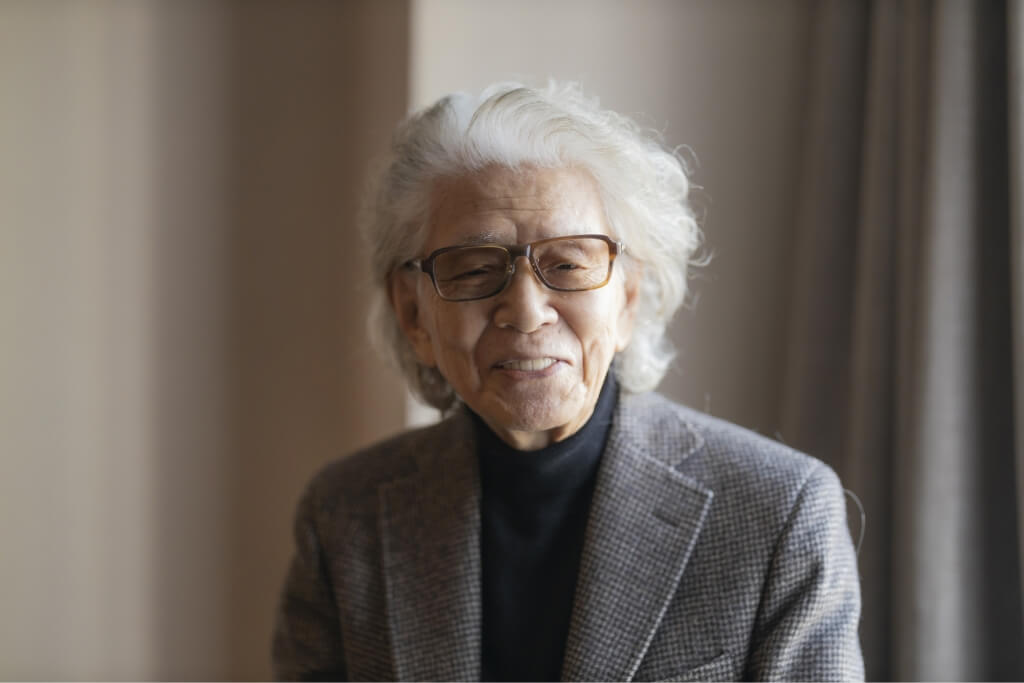

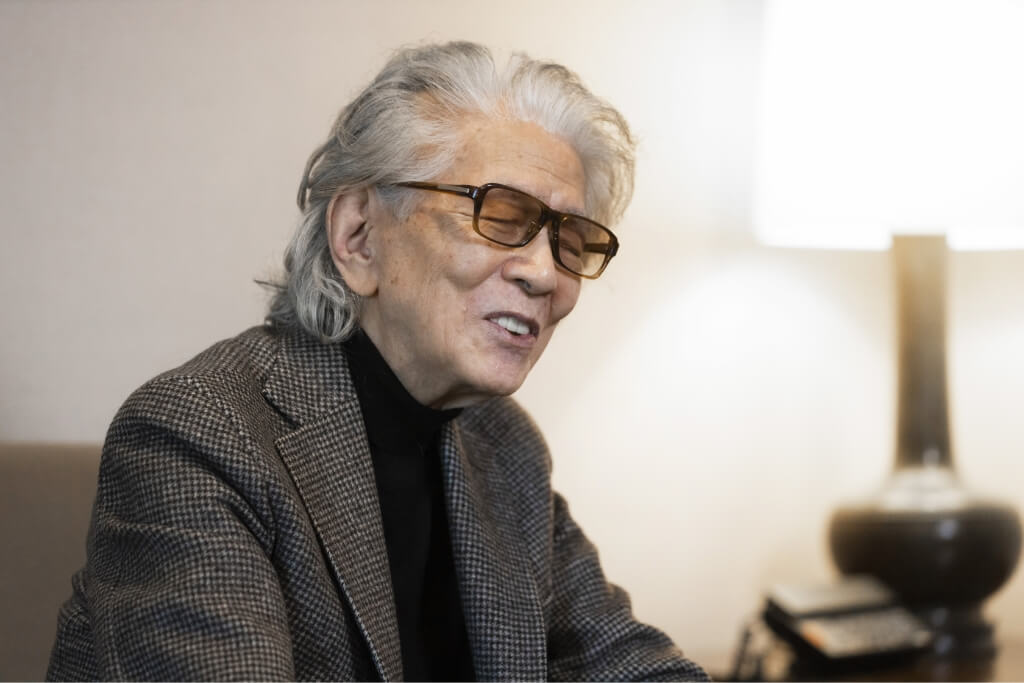

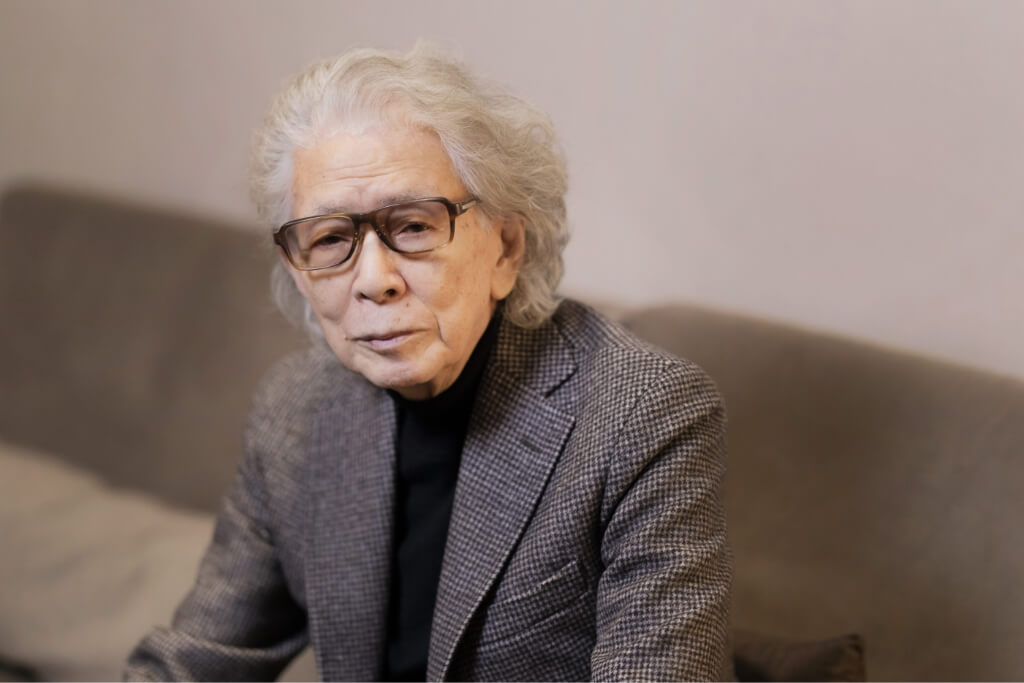

五木寛之インタビュー【前編】

「捨てない生き方」がなぜいま、支持されるのか?

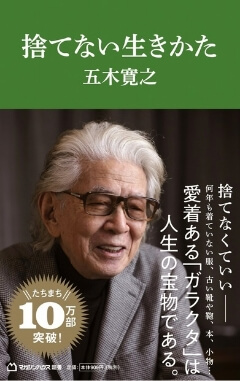

五木寛之さんがコロナ渦のまっただ中の2022年1月に上梓した『捨てない生き方』(マガジンハウス新書)が発売からわずか数カ月で10万部を超えるベストセラーになっている。

「不要不急」を退け、「ソーシャル・ディスタンス」を保つことを旨とするいまの社会において、なぜ「捨てない生き方」が支持されているのだろうか?

今年の9月30日で90歳になるという五木さんに対面し、お話をうかがった。

インタビューは前編と後編に分けて公開します。

- 五木寛之

1932年福岡県生まれ。朝鮮半島で幼少期を送り、47年に引き揚げ。52年、早稲田大学ロシア文学科入学。57年に中退後の66年、『さらばモスクワ愚連隊』で小説現代新人賞、67年『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞、76年『青春の門筑豊篇』ほかで吉川英治文学賞、英文版『TARIKI』は2001年度「BOOKOFTHEYEAR」(スピリチュアル部門)に選ばれた。02年に菊池寛賞を受賞、09年にNHK放送文化賞を受賞、10年『親鸞』で第64回毎日出版文化賞特別賞を受賞。代表作に『風の王国』『大河の一滴』『蓮如』『親鸞』『一期一会の人びと』『折れない言葉』などがある。

現代は「廃棄」をしない

新しい資本主義に向かおうとしている

最新著書の『捨てない生き方』が多くの支持を得ています。どんなきっかけがあって書かれたのですか?

五木

おそらくはコロナの影響でしょうが、いわゆる「断捨離」、最低限のモノしか持たずにシンプルに生きていくという考え方が世の中に広がっているように思います。

しかし、本当にそれでいいんだろうか? 「捨てない生き方」も悪くないのではないか?そう疑問に感じたのが、大きなきっかけです。

その疑問の背景には、今年の秋で90歳になろうとしているぼくが考えている、いくつかの出来事があります。

2021年6月の読売新聞に、ジョルジオ・アルマーニ氏のインタビューが掲載されていました。彼は今回のコロナ渦について、「あらゆるもののスピードを落とし、配置転換になる機会になる」と述べて、今後、ファッション界は移り変わる流行に翻弄されるのではなく、いつでも着ることができて長持ちをするものをつくる持続可能な道へ進むべきだと語っていました。

つまり、モノを大量に生産して、大量に消費し、大量に破棄していくシステムから脱して、「廃棄」をしない、新しい資本主義を構築していかなければならないということ。そういうことを、ファッション業界までが意識せざるを得ない時代に差しかかったということですね。

それからもうひとつ、「捨てない生き方」の背景にあるのは、「デラシネ」という、ぼくが20世紀後半の人間の象徴的な運命として考えている生き方があります。

落ちた場所に根を張る

「デラシネ(難民)」としての

強くたくましい生き方

「デラシネ」とは、フランス語で「漂流者」とか、「根なし草」と訳されている言葉だそうですね?

五木

そういう否定的な意味でとらえられることもあるけれど、ぼくはこの言葉を文字通りの「難民」という意味でとらえています。

「難民」、すなわち、強制的に、あるいは仕方なしに、自分たちの根づいた場所から引き離された人という意味です。

日本が敗戦したとき、父の赴任地である平壌(ピョンヤン)にいたぼくたちはその地を脱出し、夜の暗闇をひたすら歩き続けて三十八度線を越えました。そんな奇跡のような脱出をして、開城(ケソン)の先の米軍の難民キャンプに逃げのびました。

その後、福岡に引き揚げましたが、行く先々の学校では、幼なじみに囲まれたグループが多く、そうした中に「エトランジェ=異邦人」として入っていく必要に迫られました。

ただし、評論家の林達夫さんがある本の中で、こう書いていました。

「最初からその地に生まれ育った植物より、他の地から移植された植物のほうがつよい」。

これを読んで、ぼくは共感しました。

中国には、「落地生根(らくちせいこん)」という言葉があります。いつまでも望郷の念にかられて嘆くのではなく、落ちたところに根をおろしなさいという意味で、世界のたくさんの国でチャイナタウンを築いてきた彼らのたくましさを感じる言葉でもあります。

幼少期から少年期にかけての経験は、そんな感じ方、考え方をぼくにもたらしてくれたように思います。

取材旅行や講演で地方に行ったりするとき、駅前ホテルの狭くてひどい部屋をあてがわれることがあります。一瞬、なんでこんな部屋で一夜を過ごさねばならないんだとムッとするけど、すぐに「あのころ」のことが脳裏によみがえるのです。

米軍難民キャンプに逃れたあとも、ぼくらは厳しい時を過ごしました。寝るにしても他人の体と重なり合って、膝も伸ばせずに眠る毎日だったのです。

それから比べたら、どんな部屋だって天国みたいに見えてくる。小さなテレビもあるし、冷蔵庫なんかもある。手を伸ばせば何にでも届くし、ベッドは清潔なシーツで覆われている。トイレもシャワーもついている。なんて快適なんだと、瞬時にして「あのころ」の感覚に戻れる。それが何によりもありがたい。得がたい財産だと思うのです。

大学には「捨てられた」けれども、

自分から「捨てた」という面もある

しかし、「デラシネ」として生きるには、むしろ「断捨離」をして身軽でいたほうがラクに生きられるのではないですか?

五木

そういわれてみれば、確かにそうかもしれません。

実際のところ、ぼくは自宅に書斎と呼べるようなスペースを設けたことがなく、リビングのテーブルや喫茶店で原稿を書いたり、旅先では移動中の新幹線や飛行機の座席、ホテルでも原稿を書きます。今風にいえば、ノマドワーカーですね。

ところが実状はというと、家の中はガラクタだらけなんです。今回の本では、シューキーパーやペルシャの骨牌(昔はこう書いて「カルタ」と読みました)など、使う当てもないのに捨てられずにいるガラクタを写真つきで紹介していますが、その中の一部をここでもご覧いただきましょう。

これは、最近作ったミュージックCDボックスなんですが、表紙のプロフィール写真で着ているジャケットとセーターは、今日着ているのと同じものなんです。42年前のものですね。

それから、腕時計は1965年製のオメガのコンステレーションですが、直木賞のときの賞品です。裏蓋には「五木寛之君」という彫り込みがしてあります。何度か修理に出しながら、もう55年以上も愛用しているのです。

こういうことをいうと、「五木さんは物持ちがいいですね」とよくいわれますが、長持ちさせようと意識しているわけではありません。ただ、「捨てない」でいる。それだけのことです。

そもそも「難民」という者は、自ら捨てるのではなく、国に捨てられた立場の人間です。だから、「捨てる」どころか、「拾う」ものはないかと、あたりをキョロキョロと見回して、そばに溜め込む習性があるのかもしれません。

「デラシネ」だからこそ、「捨てない」日常が肌になじむのですね。

五木

九州から上京して、大学に入った当初は、泊まる部屋もありませんので、神社の床下に寝ていました。いまでいうホームレスですね。

おまけにその大学も、授業料が払えなくなって卒業できませんでした。ただしこれは、大学に「捨てられた」というより、自分から「捨てた」という面もあります。

大学の事務局に休学を申し込みに行ったら、「これまでの未納金を払わなければ、休学も中退もできません」といわれて、「抹籍願い」の書類を提出して、大学にいた事実を自ら抹消したのですから。

以来、ぼくは人から学歴を聞かれたり、プロフィールを書いたりするとき、「早稲田大学抹籍」と書いてきました。その数十年後、とあるパーティで早稲田大学の総長をしている方に出会って、「いまからでも未納金を納めてくれれば中退扱いにしますから」といわれてそれを払い、「中退証明書」なるものをいただきました。

大学の中途退学というのは、一種の公的資格なんですね。ぼくはそこでようやく「早稲田大学中退」を名乗る資格を得ることができたわけですが、「抹籍」でいたままの方がよかったのかなとも思いました。

仕事を捨てない──。

それもぼくにとっての「捨てない生き方」。

大学を抹籍(現在は中退)したあと、五木さんはラジオの番組をつくる仕事を始めたんですよね?

五木

そうです。ある小さな広告代理店に就職したんですが、ちょうどラジオ関東(現・アールエフ・ラジオ日本)が開局したばかりのころで、番組づくりの仕事を担当するようになりました。その後、TBSやNHKなどの放送局で放送作家の道を歩むことになります。

作家として小説を書くようになっても、ラジオの仕事は辞めませんでした。TBSの『五木寛之の夜』は、自作自演の夜の番組でしたが、25年続けました。

途中からNHK『ラジオ深夜便』が始まって、いまも夜のトークを続けています。作家生活は55年ですが、ラジオは65年になります。

作家になる前にはクラウンレコードの専属作詞者をやっていた時代もありますが、作詞はいまも続けています。ここ数年間でも、ミッツ・マングローブさんの『東京タワー』、平山みきさんの『愛の太陽』、そのほか何曲か歌を書いてます。

『日刊ゲンダイ』というちょっと過激な夕刊新聞には「流されゆく日々」という雑文を同紙の創刊以来46年間、毎日書き続けています。「連載8000回の世界最長コラム」としてギネス認定されたのは20年近く前のことで、いまも続けています。

要するに、仕事を捨てない、それがぼくにとっての「捨てない生き方」の一面だといえるでしょう。

小説は、ペン一本で自分の

好きなように表現できる手段だった

放送作家、業界誌編集者、イベントの企画者、作詞家など、さまざまな仕事を経て、五木さんは34歳のときに処女作『さらばモスクワ愚連隊』で第6回小説現代新人賞を受賞し、作家デビューを果たします。小説を書くということは五木さんにとって、どんな意味があったのでしょう?

五木

それ以前からぼくは仕事が好きで、辞めずに続けてきましたが、どの仕事も共同作業の一角を担うもので、ときにはスポンサーの意向だったり、予算やそのときの状況に左右されるものでした。これは、世の中の仕事の大半にいえることでしょう。

でも、小説は違います。自分が好きなように最初から最後の一行まで自分ひとりでコントロールしてものを表現することができる。

とはいえ、望みは低くて、一生のうち1冊か2冊、自費出版でもいいから世に出せたら御の字だと思っていました。ですから、新人賞を受賞して作家デビューできたのは、ぼくにとって偶然のような出来事です。

40歳のとき、ちょっとひと休みするつもりで2年ほど休筆しましたが、このとき、小説現代の初代編集長の三木章さんからこういわれました。

「五木さんは流行作家なんだから、2年も休筆したら、戻ったとしても椅子はないよ」と。

「そのときはもう一度、新人賞に応募しなおします」といって我意を通したことを思い出します。

「流行作家」といわれたぼくが

なぜ2度の休筆をしたのか?

48歳のときには、龍谷大学で仏教史を学ぶために2度目の休筆をしていますね。この休筆は五木さんにとって、大きな意味を持つものだったのではないですか?

五木

そうですね。ぼくは大学をヨコに出たため、ちゃんとした学問をしたことがありませんでしたので、いつか大学に通ってひとつのテーマを徹底的に研究したいと思っていました。単に「学歴がほしい」ということではなくて、このときは是非とも研究したいと思うテーマがあったのです。

そのきっかけを得たのが、作家デビューを前後して30代なかば、4~5年ほど石川県の金沢で暮らしていたときのことです。

金沢はよく、加賀百万石の城下町といわれますが、もともとの金沢を作ったのは前田家ではありません。この地は金沢御堂という大きな寺を抱える寺内町でした。

そもそもは、浄土真宗の中興の祖といわれる蓮如が越前吉崎に建立した吉崎御坊に始まって以来、100年にわたって「百姓の持ちたる国」、「領主のいない国」といわれる体制を実現してきたのです。

その精神的支柱となったのが、法然や親鸞たちの浄土思想です。これをしっかりと学びたいという思いで大学に通うことにしたのです。

法然や親鸞の思想の、どんなところに興味を惹かれたのでしょう?

五木

平安時代の中ごろから鎌倉時代にかけて「今様(いまよう)」という、いまでいう歌謡曲のような流行り歌があって、後白河上皇の命で編纂された『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』として現代に残されています。

例えば、当時の歌にはこんなものがあります。

はかなきこの世を過ぐさむと、海山稼ぐとせしほどに、よろずの仏にうとまれて、後生わが身をいかにせん

「海山稼ぐ」とは、海で漁をし、川に網を引き、山に獣を追う庶民の営みのこと。

そう、庶民が生きていくには、殺生をしなければならないのです。だが、そうやって一所懸命に生きようとすればするほど、殺生を禁じている「よろずの仏」や神様に嫌われて、死後(後生)は地獄に生まれるしかないという哀切な嘆きがこめられています。

その一方で、こんな歌もあります。

弥陀の誓いぞたのもしき、十悪五逆の人なれど、ひとたび御名をとなふれば、来迎引接(らいごういんじゅ)うたがはず

地獄行き間違いなしの悪行に手を染めた者でも、阿弥陀如来の御名をとなえれば、「南無阿弥陀仏」の念仏をとなえれば、臨終のときに阿弥陀如来がやってきて、極楽浄土におむかえしてくれる(来迎引接)という意味ですね。

前のは絶望の歌、後のは歓喜の歌、といってもいいでしょう。

中国大陸から朝鮮半島を経て、奈良時代の日本に伝わった仏教は本来、当時の大和朝廷が「鎮護国家」を建設するために世に広まりました。つまり、仏法をもって、国を鎮め、護るための教えだったのです。

従って、僧侶のように修行を積むことなく、平安貴族のように立派な伽藍を寺に寄進して徳を積むことのできない庶民は、救われない存在として捨て置かれていました。

そんな庶民に語りかけたのが、法然や親鸞たちでした。

すべてを「捨て」ながらも、

庶民を「捨てず」に救おうとした思想

法然、および親鸞の登場は、日本仏教史の中で革命的な出来事だったのでしょうね?

五木

その通りです。そのために法然と親鸞は、「捨てる」ことを出発点としました。

何を捨てたのかといえば、「地位」とか、「教養・知識」のようなものです。

ふたりは当時、仏教の最高学府である比叡山で学ぶエリート僧でしたが、やがて国から官僧に任命される栄光の道を捨てて比叡山を降り、一介の私度僧に身を落として庶民の住むところへ移住しました。

そして、比叡山に行かなければ得られないような「教養・知識」を捨てて、「何もしらない赤子のように念仏をとなえろ」と呼びかけたのです。南無阿弥陀仏。この名号ひとつだけでいい。これですべての人は救われる、と。

その反面、法然、親鸞の浄土思想は、「摂取不捨(せっしゅふしゃ)」の仏教ともいわれます。つまり、「捨てない家族」ですね。

比叡山を降りた法然が、巷に開いた道場で庶民たちの質問に答えた『一百四十五箇条問答』という書があります。

例えば、「ニラやネギ、にんにくや肉を食べた口で念仏をとなえても、極楽へ行けるのでしょうか?」という質問に法然は、「念仏は、何事にも差し障りありません」と答えています。

それから、「月のさわり(月経)があるとき、経を読むのはいかがでしょうか?」という問いには「それが極楽往生の障害になるとは思えません」と答えています。

古代インドで生まれた仏教には、当時の女性差別思想の影響がまじっていて、女性は一度死んで、男性に生まれ変わらないと往生できないと説明されることがありました。法然はこれを否定して、念仏によってすべての女性も救われると説いたのです。これは、そうとう大きなインパクトを社会に与えたと思います。

そしてもちろん、法然、親鸞たちの、多くのものを「捨てて」、さらに多くの庶民を「捨てず」に救おうとする思想は、現代の世を生きてきたぼくにも大きな影響を与えました。

興味深いお話、ありがとうございます。後編のインタビューでは、五木さんが趣味として楽しんでいるという「養生」について、「老い」との付きあい方などについて、うかがっていきたいと思います。

後編記事はこちら→ 五木寛之インタビュー【後編】病気は「治す」のではなくて、「治める」もの

五木寛之の最新ベストセラー

『捨てない生き方』好評発売中!

- 著者: 五木寛之

- 出版社:マガジンハウス

- 発売日:2022年1月27日

- 定価:1,000円(税込)

モノが捨てられない― それもまたいいではないか。

著者自身の「捨てない生活」から、仏教の「捨てる思想/捨てない思想」、「この国が捨ててきたもの」までを語り、モノを捨てることがブームとなっている現代社会に一石を投じます。

人生の後半生は、モノに宿った【記憶】とともに生きる黄金の時代なのです!

- ふえゆくモノたちと、どう暮らしていくか

- シンプルライフにひそむ「空虚さ」

- モノは「記憶」を呼び覚ます装置である

- 「ガラクタ」は孤独な私たちの友

- 生き生きと老いていく

- 人づき合いは浅く、そして長く

- 法然と親鸞が捨てようとしたもの

- 過去を振り返ってこそ、文明は成熟する etc.

この記事について報告する