戦場カメラマン・渡部陽一に聞く!【前編】僕が世界の戦場を訪れるようになったワケ

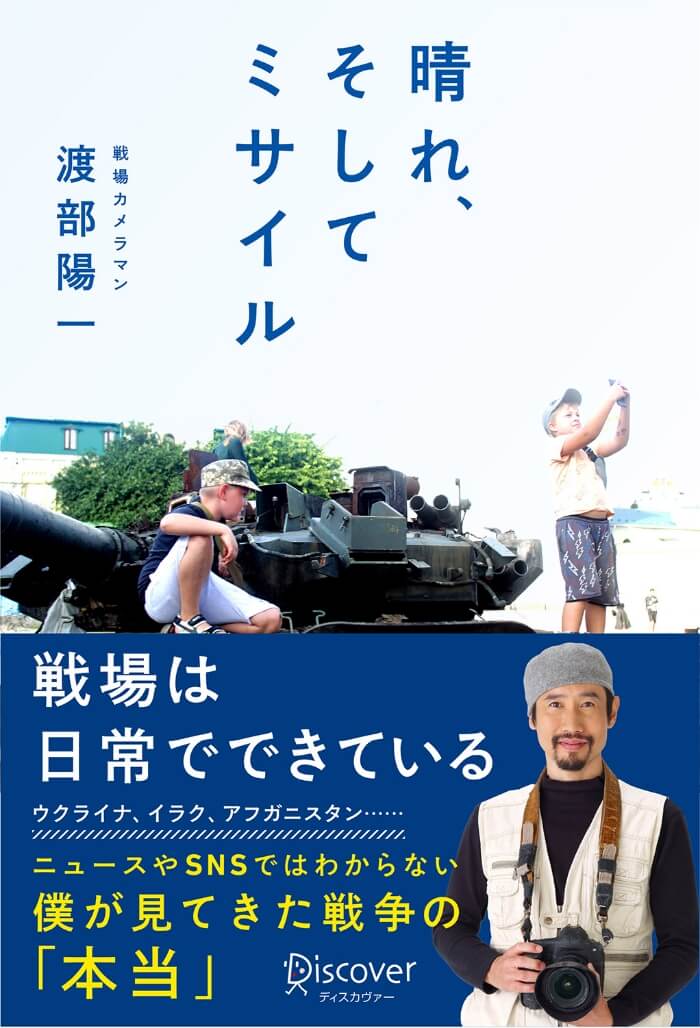

戦場カメラマンの渡部陽一さんが『晴れ、そしてミサイル』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を上梓した。

現在、戦争が起こっているウクライナやパレスティナなど、これまで取材した紛争地や戦地での実状を伝えることはもちろん、なぜ戦争や紛争が起こるのか? 平和とはなにか? ということを読者と一緒に考える渾身のエッセイだ。

そこで、本の内容をふまえ、彼がなぜ戦場カメラマンなったのか、危険な場所で取材をするポリシーなど、いろいろなことを聞いてみよう。

きっと、多くの人に勇気と元気を与えてくれるインタビューになるに違いない。

記事は前編と後編に分けて公開します。

- 渡部陽一(わたなべ・よういち)

1972年生まれ、静岡県富士市出身。学生時代から世界の紛争地域を専門に取材を続ける。戦場の悲劇、そこで暮らす人々の生きた声に耳を傾け、極限の状況に立たされる家族の絆を見据える。イラク戦争では米軍従軍(EMBED)取材を経験。これまでの主な取材地はイラク戦争のほか、ルワンダ内戦、コソボ紛争、チェチェン紛争、ソマリア内戦、アフガニスタン紛争、コロンビア左翼ゲリラ解放戦線、スーダン、ダルフール紛争、パレスティナ紛争など多岐に及ぶ。

アフリカの狩猟部族と会ってみたい。それが最初の動機でした。

渡部さんとカメラとの出会いは、どんなものだったのですか?

渡部

父親が、ニコンのフルマニュアルのカメラを持っていて、それで他のおもちゃと同じようにして遊んでいました。

中学生になると、キャノンのオートボーイのようなオートフォーカスのカメラを買ってもらい、家族や友人などを撮影するのが趣味になりました。つまり、カメラは僕にとって、身のまわりに普通にある、日常品でした。

そんな渡部さんが、戦場カメラマンになったのは、なぜでしょう?

渡部

大きなきっかけは、大学1年生のとき、教養課程で、生物学の授業を受けたことです。1993年のことでした。

その授業のなかで、アフリカの中央部に、いまだ狩猟生活をおくる、ピグミー族(ムブティ族)と呼ばれる部族がいるのを教わったのです。

平均身長が150cmほどの小柄な人たちで、上半身は裸、弓矢や槍を持ち、ワニやサルを捕獲しながら移動生活をしているとのことでした。

そのことに、とても興味を惹かれ、その人たちに会ってみたい、直接お話をうかがってみたい、と思いました。

それで、アルバイトで貯めたお金で格安航空券を買って、アフリカのザイール、現在のコンゴ民主共和国に飛びました。

当然ながら直行便はなかったので、日本からまずインドに向かい、インドからケニアのナイロビに行き、そこから陸路で隣のウガンダへ、さらにバスを乗り替えてザイールに入るという、非常に長い行程でした。

初めて見たアフリカのジャングルは、どんな印象でしたか?

渡部

強烈でした。

ジャングルのなかは、どんな屈強な人でもひとりでは生きていけない過酷な環境がありました。太陽の光が足下に届かないほどに木々が覆いかぶさっていて、少し歩いただけですぐに方角がわからなくなり、食糧も水も尽きれば、そこで死ぬしかありません。

だから、ジャングルに入るには、そこを横断する輸送トラックの運転手に頼んで、乗せてもらうしかありませんでした。僕と一緒に、そんなトラックを待っている人が大勢いたのです。

そういう人たちと、灼熱の太陽の光を避けるために木の下で待ち続けて、ようやくトラックに乗せてもらったのが、3週間くらいたったころです。

塩魚を運ぶトラックだったのですが、みなさん、ビニールシートを固定するロープにつかまって、我先にと荷台に乗るのですが、僕はうかうかとしていたせいか、荷物の上に乗ることはできず、タイヤの上に足をかけて、横からぶら下がるような状態でトラックに乗りました。

かなり過酷な状況ですね。振り落とされたりしませんでしたか?

渡部

そのトラックには2カ月ほど乗っていたので、さすがに荷台の上に乗っている人が、「大変だろう」と、僕を引き揚げてくれて、隅っこのところに座らせてくれました。その人たちとはその後、いろんな話をして、とても仲のいい、友だちになりました。

世界で起こっている悲惨な出来事を伝えたい、

その手段がカメラだった

で、ピグミー族とは会えたんですか?

渡部

いえ、そこで出会ったのは、ピグミー族の人たちではなく、とんでもない人たちでした。トラックの前方の森のなかから数十人の、AK-47カラシニコフなどの自動小銃や、斧、槍で武装した少年兵です。

「ヤツらと目を合わせるな!」と運転手に言われたので、僕らは目を閉じて、身を固くしていたんですが、少したつと、彼らは恐ろしい雄叫びをあげて、トラックに向かってきたのです。

逃げようとしても体が動かず、僕はすぐに少年兵数人に囲まれ、銃尻でひたすらに打ちつけられていました。

そのとき、命をうばわれなかったのは、即座に持っているキャッシュと小型カメラ、靴、衣服などの身ぐるみいっさいを差し出したからでした。

その少年兵たちは、どんな人たちだったのですか?

渡部

あとで知ったことですが、当時、ツチ族・フツ族の衝突によるルワンダ内戦が隣国のザイールを巻き込んで拡大していて、ジェノサイドと呼ばれる民族大量虐殺が発生していました。国連の介入もその効力は皆無に等しく、100万人以上の民間人が犠牲となっていたのです。

僕はそんなことも知らず、ツチ族・フツ族紛争の最前線にかち合ってしまったわけです。

何よりも僕は、そのゲリラ兵たちが、年端もいかない少年だったことに、とてつもない衝撃を受けました。大人になることを学ぶ手前の段階で、彼らは人を傷つけるすべを身につけているのです。その衝撃が引き金となって、僕を戦場カメラマンになることにかき立てていくことになりました。

しかし、そんな怖い思いをすれば、普通の人は「もう二度と危ない場所へは行くまい」と思うはずですよね。なぜ、渡部さんはそれとは逆の選択をしたのですか?

渡部

少年ゲリラ兵の蛮行を見て、僕は恐怖すると同時に、そんな紛争が起こってしまうことに、怒りのようなものを感じました。そこで帰国後、僕は、会う人、会う人に、今、ザイールで起こっていることを伝えようとしました。

でも、言葉でいくら説明しても、まったく伝わらないんです。誰も興味を持ってくれず、僕の話を聞いてくれません。そのもどかしい気持ちをなんとか解消したいと思って、どんな方法ならうまく伝わるだろうと考えに考えました。

その結果、頭に浮かんできたのは、子どものころから大好きだったカメラで写真を撮って、それを伝えるということでした。

AP通信のカメラマンだったニック・ウト氏がベトナム戦争で撮った「ナパーム弾の少女」は、戦争の悲惨さを世界に訴え、戦争の終結に一役買ったと言われています。その力を信じようとしたのですね?

渡部

はい、その通りです。

“自称”戦場カメラマンを名乗り、

再びザイールに飛んでリベンジ取材

戦場カメラマンになるには、どのようなことをすればいいのですか?

渡部

僕は普通の大学生だったので、ノウハウはまったくありませんでした。ですから、素人であることを隠し、戦場カメラマンを自称しながら、紛争地に足を踏み入れるしかありませんでした。

僕の場合、最初に怖い経験をしたザイールにカメラを持って戻ること、それが唯一の選択肢でした。

ジャングルにひとりで入ることは、自殺行為に等しいということを、先ほど説明しましたね。

実際、ザイールのジャングルのなかに入って取材活動をしている戦場カメラマンたちは、集団で行動していました。アメリカ、フランス、イギリス、スペインなど、世界のあらゆるところからやってきたジャーナリストたちです。

僕が持っているカメラを見て、「君、カメラマンなの?」と聞いてくる人すべてに、「はい、僕はカメラマンです」と名乗り、一緒に行動してくれるようにお願いしました。

そして彼らは、写真の撮り方はもちろん、国を越えて移動するときのビザのとり方、取材許可証の申請方法、パスポートやキャッシュの保管の仕方など、海外の危険な場所で取材活動をするためのノウハウを親切に教えてくれたのです。僕は、赤ちゃんが言葉を覚えるようにして、夢中でそれを吸収しました。

結局、僕は1993年から1996年にかけて6回、アフリカのザイールとルワンダを訪れているのですが、この3年間は貴重な学びの場でした。僕の原点とも言える、とても濃密な3年間です。

最初は戦場カメラマンというより、

フリーターのような生活でした

ところで、戦場で写真を撮っても、帰国後、日本の雑誌社や新聞社などのメディアが買ってくれなければお金になりません。フリーランスの戦場カメラマンになるのは、その意味で大変だったのではないですか?

渡部

はい、もちろんです。駆け出しのころは、本当に貧しい生活を強いられていました。

当時、僕は横浜の港で、巨大タンカーで運ばれてくるバナナをコンテナに手積みして、倉庫に運ぶ日雇い仕事をしていました。

早朝から夜中まで働いて、もらえる日当は約7000円。日々の食費や家賃などの生活費をできる限り切り詰めて、貯めたお金で格安航空券を購入して次の取材活動にあてていました。

バナナと戦場、そしてまたバナナと戦場、その往復で、戦場カメラマンというより、単なるフリーターと呼ばれてもおかしくないような立場でした。「一生、この生活が続くのか」と絶望的な気持ちになることもありました。

戦場から帰ってくると、すぐに出版社や新聞社に売り込みに行きました。東京だけでなく、地方メディアにも片っ端からまわりました。大手、中小、零細も合わせて隈なく。

戦場の写真を売り込むのに、なにかコツはあるんですか?

渡部

それがよくわからず、20代のころは使ってもらえずにガッカリすることが多かったです。

ただ、30歳を過ぎると、顔見知りの人が多くなって、売り込みに行ったとき、ごはんに誘ってくれる人が増えてきました。そして、ごはんを食べながら「こういう写真を撮ってきたら採用されやすいよ」とか、「今、この国のこの地域には、こんなことが起こっているよ」といったアドバイスをしてくれるんです。

そうやって少しずつ、戦場写真を売り込むコツを身につけていきました。バナナの仕事をしないでも戦場に行けるようになったのは、30歳を少し過ぎたころのことでした。

戦場には、いつもと変わらない「日常」の暮らしがあった

渡部さんが戦場を取材するにあたって、気をつけていることはありますか?

渡部

はい、あります。

まず僕は、どんな立場から戦争を見るか、いわゆる視点の「柱」というものを意識して情報と向き合います。

例えば2003年に起こったイラク戦争で、僕はイラク人に寄り添って取材をしました。

というのも、イラクを訪れた動機が、大使館の人に「バクダットで世界報道写真展というのをやるから出品してみないか?」と誘われたからなんです。

実際にイラクの地に足を踏み入れたとき、その国に抱いたイメージは、「古代メソポタミア文明からつながる芸術や文化を大切にする国」というものでした。街には絵画などのアートや音楽にあふれ、人々もみんな親切で温かい人たちばかり。まさに「中東の雄」と呼ぶのにふさわしい国だと思いました。

イラク戦争が起こる前に、イラク人の側からの視点の「柱」を持っていたわけですね?

渡部

はい、そうです。ところが、戦争が起こって、事態は一変しました。戦場となった街は破壊され、食べ物や薬などの物資がひっ迫した状態になった。

そのとき、僕が見たイラクの人たちは、戦争に対して不思議な反応を示しました。

2003年3月17日、アメリカのブッシュ大統領は全米向けテレビ演説を行い、フセイン大統領とその家族に対して、48時間以内にイラク国外に退去するよう勧告しました。つまり、全面攻撃のカウントダウンをしたわけです。

すると、街中の結婚式場やドレス屋さんに、多くの若者が殺到したのです。

戦争が始まるというのに、なぜイラクの若者たちは結婚を?

渡部

実は、戦時下で結婚や出産をする若者が増えるのは、珍しいことではありません。危機のなかではひとりでいるより、家族をつくり、万が一のときに支え合っていこうとする本能のようなものが働くのかもしれません。

イラクでは、夫婦になろうとするふたりが結婚式場に向かうとき、花や飾りで華やかにデコレートした車に乗ってパレードをします。たくさんの空き缶をロープで結びつけて、ガラガラと音を立てて街を練り歩くのです。

その様子を見る街の人々の目は温かく、「ああ、また一組の夫婦が増えたのか」と、しみじみとした喜びの表情でパレードを祝福するのです。

僕は、戦場のなかに、いつもの暮らしと変わらない日常があることに、とても驚きました。そう、これが戦場の本当の姿なのです。

イラク戦争でのレポーターデビューは、大失敗だった

イラク戦争では、初めてビデオカメラを使ってテレビの仕事をこなしたそうですね?

渡部

はい。僕の写真を初めて掲載してくれたのは毎日新聞社の「サンデー毎日」なんですが、イラクに出発する前、親しい編集者にあいさつがてら、イラクで開かれる写真展のために現地に行くことを伝えていたんです。

ですから、戦争が始まった直後、僕のSIMカード入りの携帯電話に「渡部くん、今どこにいるの?」という編集者からの電話がかかってきました。「バクダットにいます」と答えると、興奮した様子でこんな言葉が返ってきました。

「ぶち抜きで14ページ、オール渡部陽一の写真でイラク戦争特集を組む。どんどん写真を撮って送ってくれ」と。

すると不思議なことに、出版社や新聞社だけでなく、僕の番号を知らないはずのテレビ局やラジオ局からもレポート依頼の電話がかかってきたのです。

そこであわてて、動画を撮影できるビデオカメラを調達して、初めての中継レポートに挑戦することになりました。

うまくいきましたか?

渡部

成功と呼ぶには、ほど遠い状態だったと思います。

放送局からの指示は、イヤホンを通じて送られてくるんですが、「はい、キューです」という指示が話し出しの指示だということがわからず、最初の数十秒は無言でカメラを見つめるだけでした。

その「キューです」の声が、「キューだ、キューだ」とだんだん荒げてきたので、「こちらバクダット、渡部陽一です」と話し始めました。話している間にも、「なんだ、その間延びした話し方は。もっと早くしゃべれ!」というダメ出しが飛んできました。

ただ、レポートを終えてまわりを見回すと、CNNやロイター、アルジャジーラ、AP通信など、ニュース番組で大活躍している有名レポーターがたくさんいて、僕がそのなかに混じっていることに不思議な感動がありました。

今、起こっていることを知るには、異なる視点の「柱」を持つのが重要

渡部さんはその後、米軍の従軍カメラマンになって戦場の取材をしています。これは、アメリカ側の別の視点の「柱」からイラク戦争を見たかったからでしょうか?

渡部

はい、おっしゃる通りです。

僕はイラクのことを、イラク人の目を通して見てきましたが、その国を爆撃しているアメリカ軍兵士の視点から見た戦争を知りたいと思いました。そこで、アメリカ軍の兵士たちが生活するキャンプ地で、彼らと生活を共にしたんです。

その「真逆の柱」からは、どんなことが見えましたか?

渡部

意外なことに、僕の目に写る兵士たちは、いたって普通の若者でした。

18歳から20代前半の若者たちで、訓練によって屈強な体つきをしているので、武装して銃を持つと、かなりの威圧感がありました。

でも、ヘルメットや防弾チョッキを脱ぐと、彼らはあどけない青年の顔になりました。

彼らのほとんどの共通点は、イラクについてほとんど知識を持っていないということ。イラクの首都がバクダットであることを知らない兵士もいました。

何より驚かされたのは、彼らを動かす原動力が、「戦争に勝利して、祖国に貢献する」ということではなかったことです。兵士として1年間働けば、まとまったお金が入る。そのお金を大学に進むための資金にしたり、ビジネスの開業資金にしたり、結婚資金にすることが彼らのモチベーションだったのです。

つまり、爆弾を落とすイラクという国がどのような国で、そこでイラク人がどんなふうに暮らしているかも知らないので、なにも考えることなく、爆撃のスイッチを押せるのです。

平凡な人が、自分の夢や家族のためのお金を稼ぐために思考停止し、なんら罪の意識を持つことなしに残虐な行為に加担してしまう。これもまた、別の視点の「柱」から見た戦場の真実なのです。

興味深いお話、ありがとうございます。インタビューの後編では、渡部さんの戦場カメラマンとしてのターニングポイントについて、結婚して家族を持ったことについて、テレビのバラエティ番組に出演するようになったいきさつなどについて、話をうかがっていきたいと思います。

後編記事はこちら→ 戦場カメラマン・渡部陽一に聞く!【後編】いつでもどこでも犠牲者は「子ども」なんです

渡部陽一の渾身のエッセイ 『晴れ、そしてミサイル』

ディスカヴァー・トゥエンティワンより好評発売中!

- 著者: 渡部陽一

- 出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン

- 発売日:2023年10月20日

- 定価:1,760円(税込)

ウクライナ、イラク、アフガニスタン……

戦場カメラマン、渡部陽一は、

約30年にわたって世界の紛争地を取材し、

そこで暮らす人々の生きた声に耳を傾けてきました。

本書は、そんな渡部陽一だからこそ描ける、

いち個人の視点、生活する人々の視点から

戦争や平和について考えていく一冊。

戦争下にあるウクライナの街の様子、暮らしから

世界中の紛争地で見てきた光景、

そして、SNSが変えた現代の戦争の姿、

一方で、SNS時代だからこそ、ぼくたちができることまで、

「今だからこそ知っておきたい」戦争の「本当」の姿を描いていきます。

この記事について報告する