再就職、転職におすすめ!電気工事士の資格

再就職、転職に有利。安定した収入も見込める電気工事士

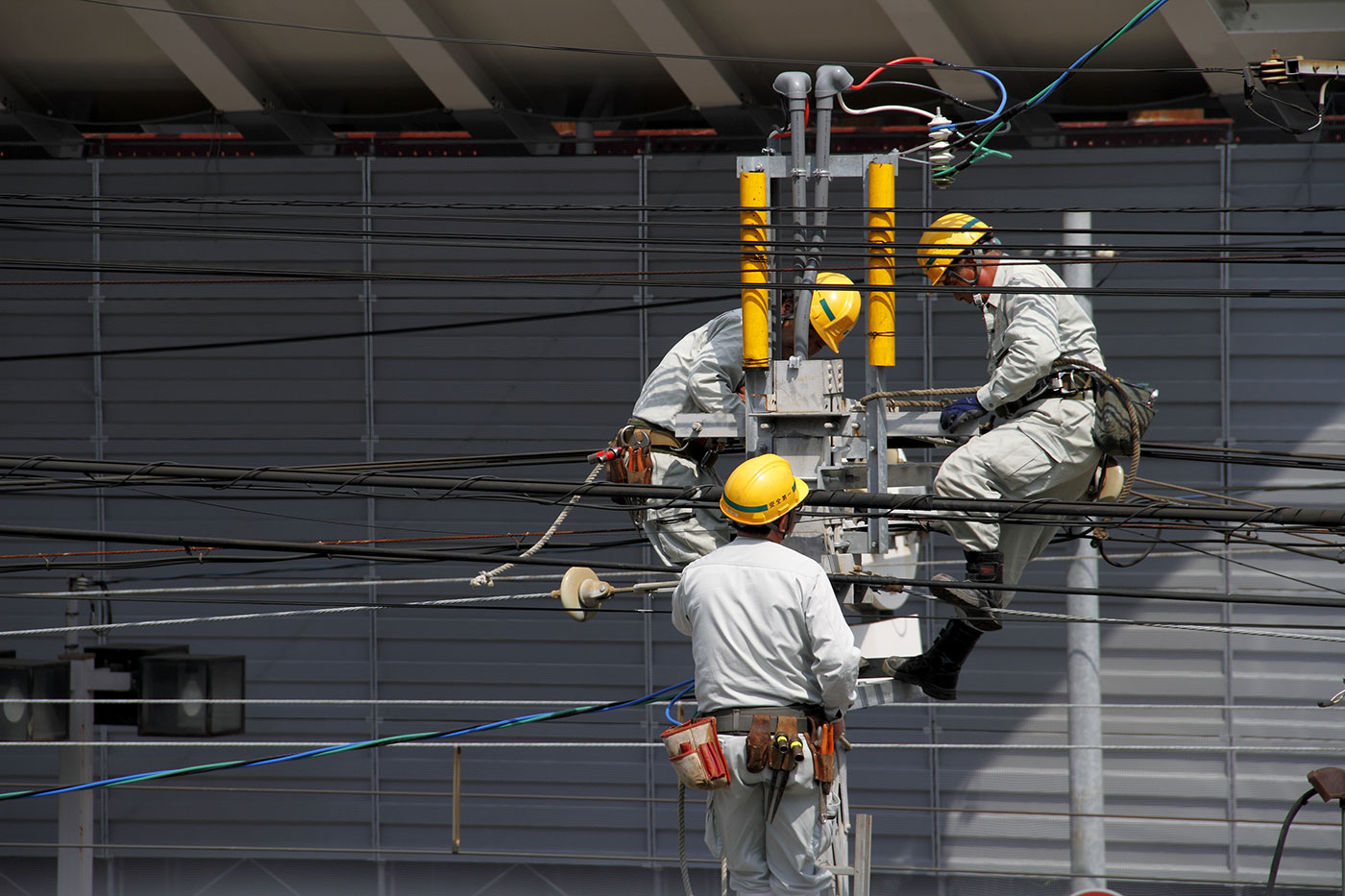

工業系の国家資格のひとつに「電気工事士」があります。建物に設置してある設備の電気工事を行うことができる資格で、電気配線や配電盤の据え付け、アースの施工、外線の配線工事、エアコンの工事など、仕事の内容は多岐にわたります。

第1種と第2種の2種類があり、従事できる建物の規模が異なります。第2種は一般住宅や店舗など600ボルト以下で受電する設備の工事を行うことができ、第1種は第2種の範囲に加え最大電力500キロワット未満の工場やビルの工事に従事することができます。1種は2種に比べてより専門的で高度な知識と技術が求められることになります。

ガスや水道の工事は有資格者の監督下であれば、無資格の作業員でも工事をすることができますが、電気工事は不備があると火災や感電等の事故につながる可能性があるので、資格がないと行えません。また、電気工事は建物の新築時だけではなく、リフォームや解体の際にも発生します。

これらの事情から電気工事士はニーズが高く、好待遇で、安定した収入が見込める職業とされています。シニアの求人も多く、再就職や転職の際にもおすすめできる資格です。

筆記試験、実技試験の内容は?

電気工事士の資格試験は一般社団法人電気技術者試験センターが主催しており、第1種は年1回、第2種は上期と下期の年2回実施されます。試験の内容は1種、2種ともに選択式の筆記試験と実技の技能試験の2つです。

筆記試験の試験範囲は1種、2種で若干異なりますが、電気に関する基礎理論や配電理論および配線設計から電気工事の方法、電気工作物の保安に関する法令といったように、電気工事に従事する際に必要な知識が幅広く出題されます。1種はさらに発電施設・送電施設および変電施設の基礎的な構造や特性についても問われます。

技能試験は、持参した作業用工具と支給される材料を使用し、配線図で与えられた問題を時間内に完成させるという方法で行われますが、こちらも1種と2種で問題の内容が異なります。

なお、筆記試験の合格は翌年まで有効なので、筆記試験は合格したけれども技能試験が不合格であった場合、翌年の筆記試験は免除となります。

その他筆記試験免除の対象者としては、「電気事業主任技術者」の有資格者、また、第2種に限り電気工学課程卒業者などが挙げられます。

合格率は?独学でも取得できる?

筆記試験の合格率は第1種が40%、第2種が60%です。技能試験の合格率は1種、2種ともに70%程度で近年は推移しています。国家資格としては決して低い方ではなく、独学でも突破できる難易度です。

電気技術者試験センターのホームページ上で過去問や解答が公開されているので、受験を検討する際は傾向や難易度を把握するためにも1度目を通しておくとよいでしょう。

勉強については、参考書が充実しているうえに技能試験対策のDVDも発売されているので、これらで独学する人も多いようです。

近年では、第2種の技能試験についての出題候補問題が事前に公表されるようになったので、対策がよりし易くなりました。試験対策の集中講習会も開催されているので、参加してみるのもよいでしょう。特に文系出身で電気工事に全く携わったことのない人にはおすすめです。

なお、第2種は一度資格を取得してしまえば生涯有効ですが、第1種は合格後、免状の交付を受けた日から5年以内に経済産業省の指定を受けた講習機関が実施する定期講習会を受ける必要があるので注意が必要です。

1種は2種を取得し、実務経験を積んでから

試験自体は年齢制限がなく誰でも受けることが可能で、1種と2種を同時に受けることもできます。ただし、第1種については、免状を交付してもらうためには3~5年の実務経験が必要となるので、この条件を満たしていないとたとえ試験に合格しても電気工事士として働くことができません。

よって、実務経験がない人が1種を取得する場合、まずは2種を取得し、ある程度の実務経験を積んでから1種にチャレンジするという流れがよいでしょう。

なお、第2種の取得後に実務経験を積めば、各都道府県の電気担当窓口で登録電気工事業者の登録を行えるので、電気工事士として独立開業することが可能です。

ただし、2種のみの所持となると仕事の幅が限られてくるので、独立を視野に入れるのであれば、1種をはじめとする他の資格も取得しておいたほうがよいでしょう。

独立して成功するには、実務経験を通して得られた技術の他に営業努力も必要ですが、多くの顧客を獲得できれば年収1,000万円以上を得ることも夢ではありません。

最新更新日 2018.05.28

関連キーワード

この記事について報告する