開館25周年。プロレスへの愛を貫き、夫婦でつくりあげた私設「プロレス美術館」館長 湯沢利彦さん

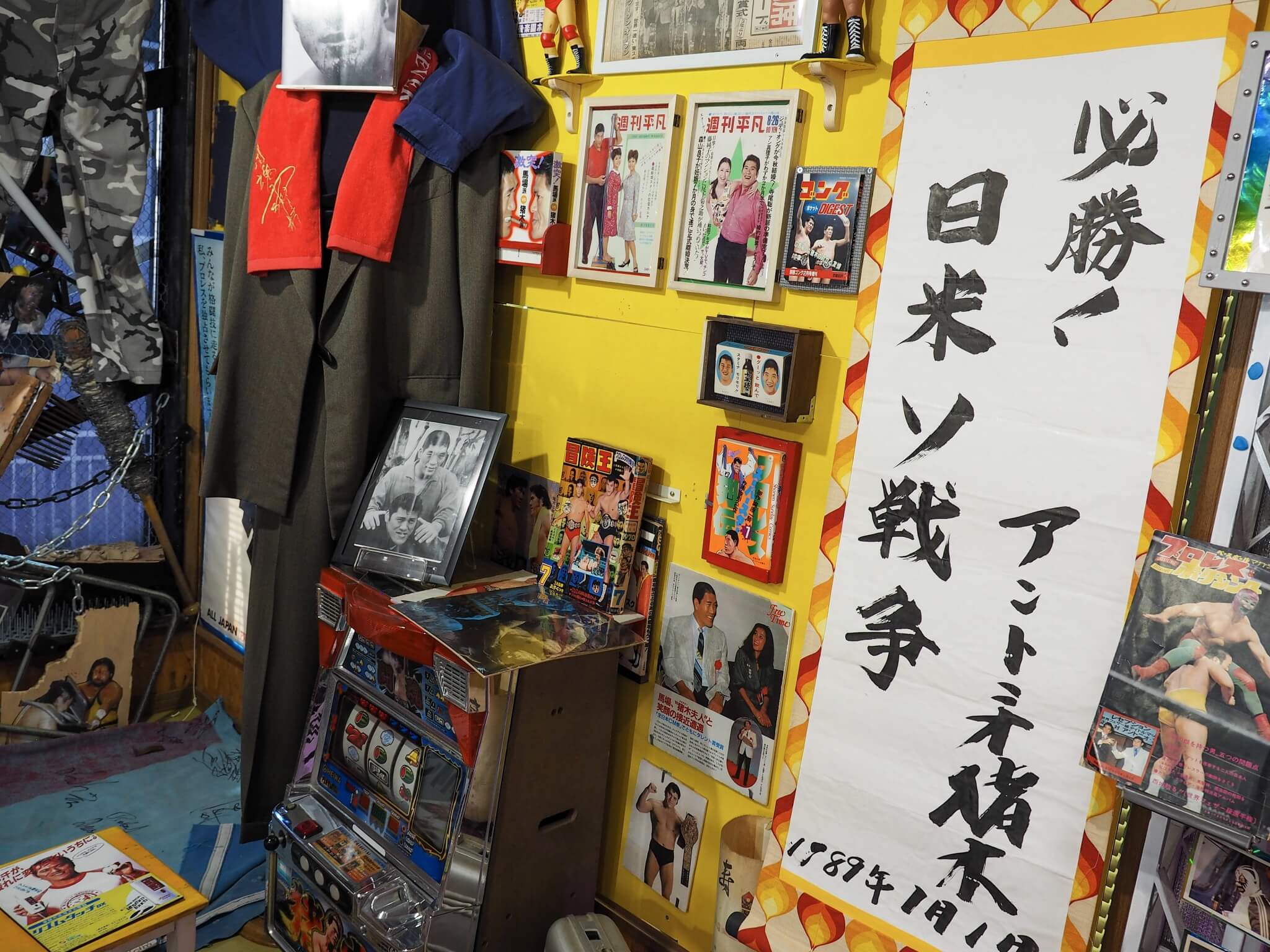

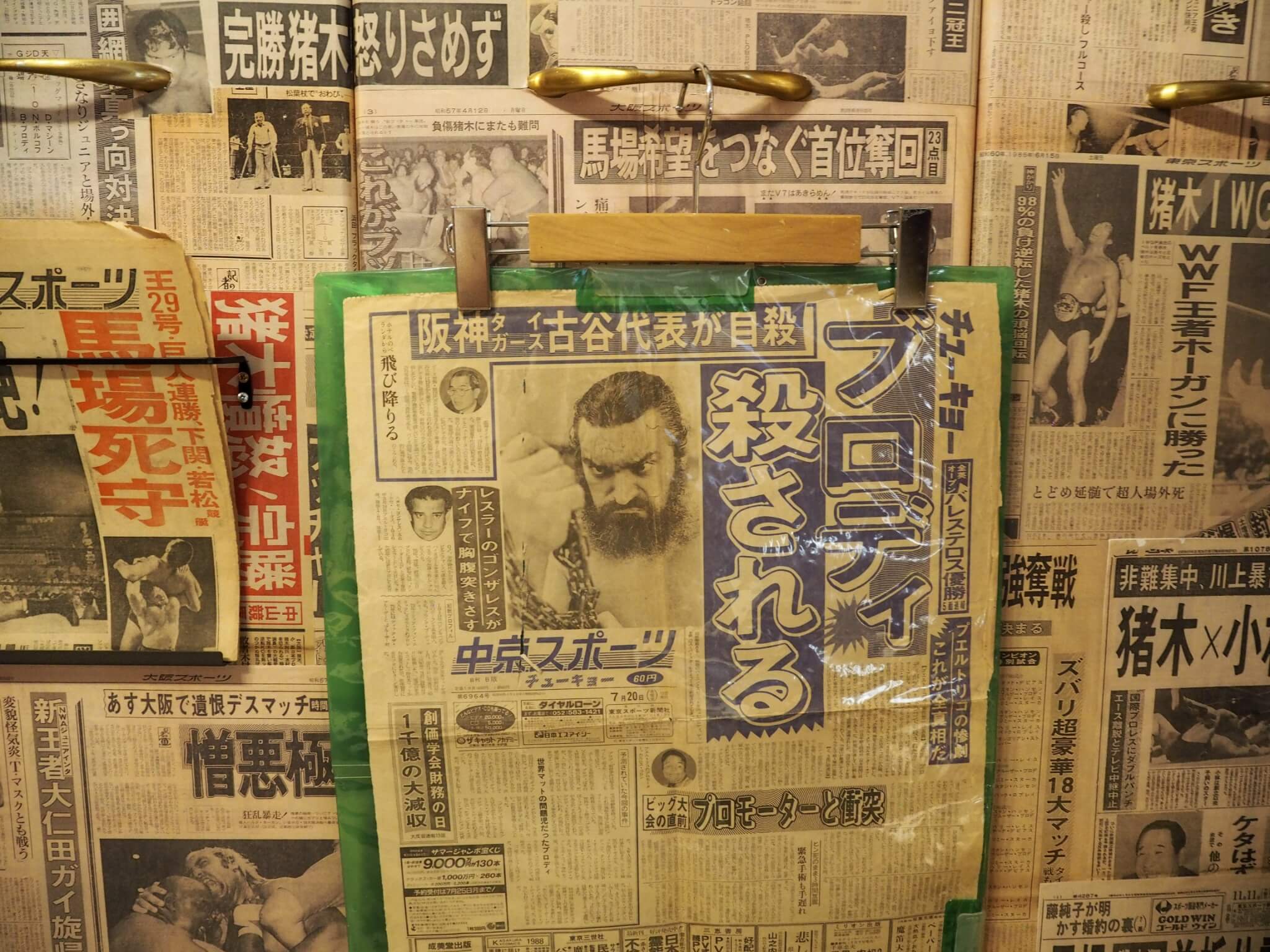

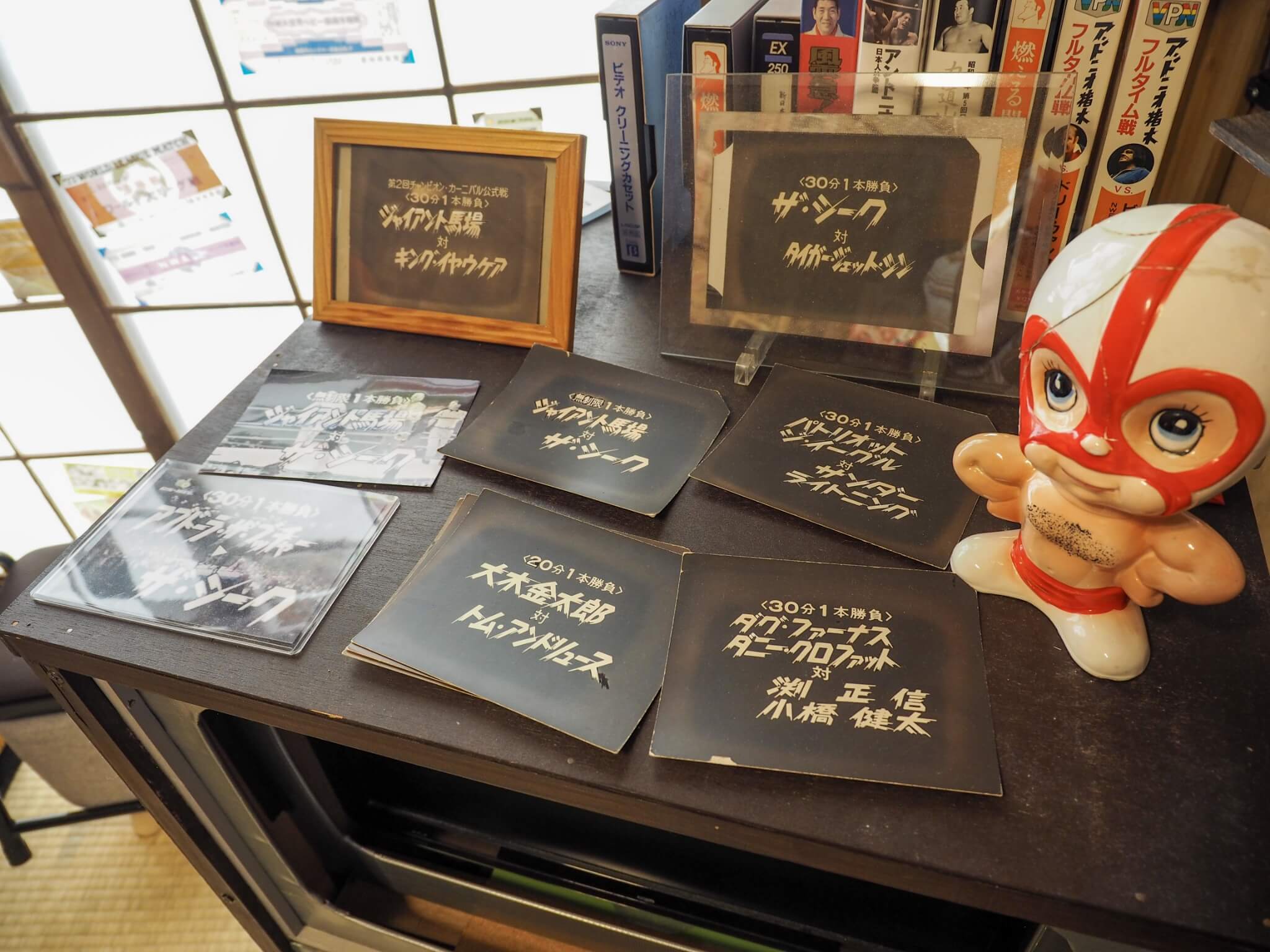

京都市左京区の住宅街にあるとある家の2階は、プロレスファン垂涎の貴重品がぎっしりと並ぶ「美術館」だった。「人間山脈」「一人民族大移動」と呼ばれたアンドレ・ザ・ジャイアントの約39センチものリングシューズや、アントニオ猪木が着たスーツ、初代タイガーマスクのタイツなど、お宝がいっぱい。その数は「1万点以上は数えていない」というおびただしい数だ。

そしてこの謎めいた美術館の背景には、館長である夫の湯沢利彦さん(61)と妻・亜紀子さん(58)がタッグを組み、ガチンコでさまざまな苦境と立ち向かってきた戦歴があった。

- 湯沢利彦(ゆざわとしひこ)

1964年生まれ。京都市出身。大阪産業大学卒。左京区の閑静な住宅街にある二世帯住宅の2階に2000年1月1日、プロレス関連の貴重品・珍品を展示する入館無料のミュージアム「プロレス美術館」をオープン。異彩を放ちつつ、妻の亜紀子さんとともに運営している。2021年から休館して内容の充実をはかり、スペースを倍にして物品の展示と史料閲覧の2室で展開する構造に改装。“昭和100年”となる2025年1月1日に再オープンし、話題となった。現在は両親の介護をしながら、介護送迎車の運転手などで生計を立てている。

リングサイドで興奮し救急車で運ばれた

湯沢さんは、幼少期はどのようなお子さんだったのですか。

湯沢利彦さん(以降、湯沢)

小学校の低学年の頃は仮面ライダーや人造人間キカイダーなど、ヒーローが活躍する番組が好きでした。仮面ライダー1号になる本郷猛が5万ボルトの電流に耐えながら改造される姿に衝撃を受けて、それ以来、夢中で観ていましたね。

特撮ヒーローがお好きだった湯沢さんがプロレスに関心を抱いたのはいつですか。

湯沢

昭和49年3月22日、小学校4年生の時です。

日付まではっきり憶えていらっしゃるのですね。

湯沢

はい。忘れもしない、新日本プロレスのアントニオ猪木Vs.ストロング小林戦が昭和49年3月19日に行われたんです。たまたまつけたテレビの『ワールドプロレスリング』で3日後の22日にその試合を放映していたんですよ。怪人をやっつけるヒーローたちは改造されたり製造されたりしているでしょう。ところが、プロレスは生身の人間どうしの激しいぶつかり合いで、子ども心に「プロレスはごまかしが効かない肉体対肉体、正真正銘の闘いやな」と感動したんです。

特撮ヒーローとの比較がプロレス愛への原点だったとは、おもしろいですね。試合を実際にご覧になったのはいつですか。

湯沢

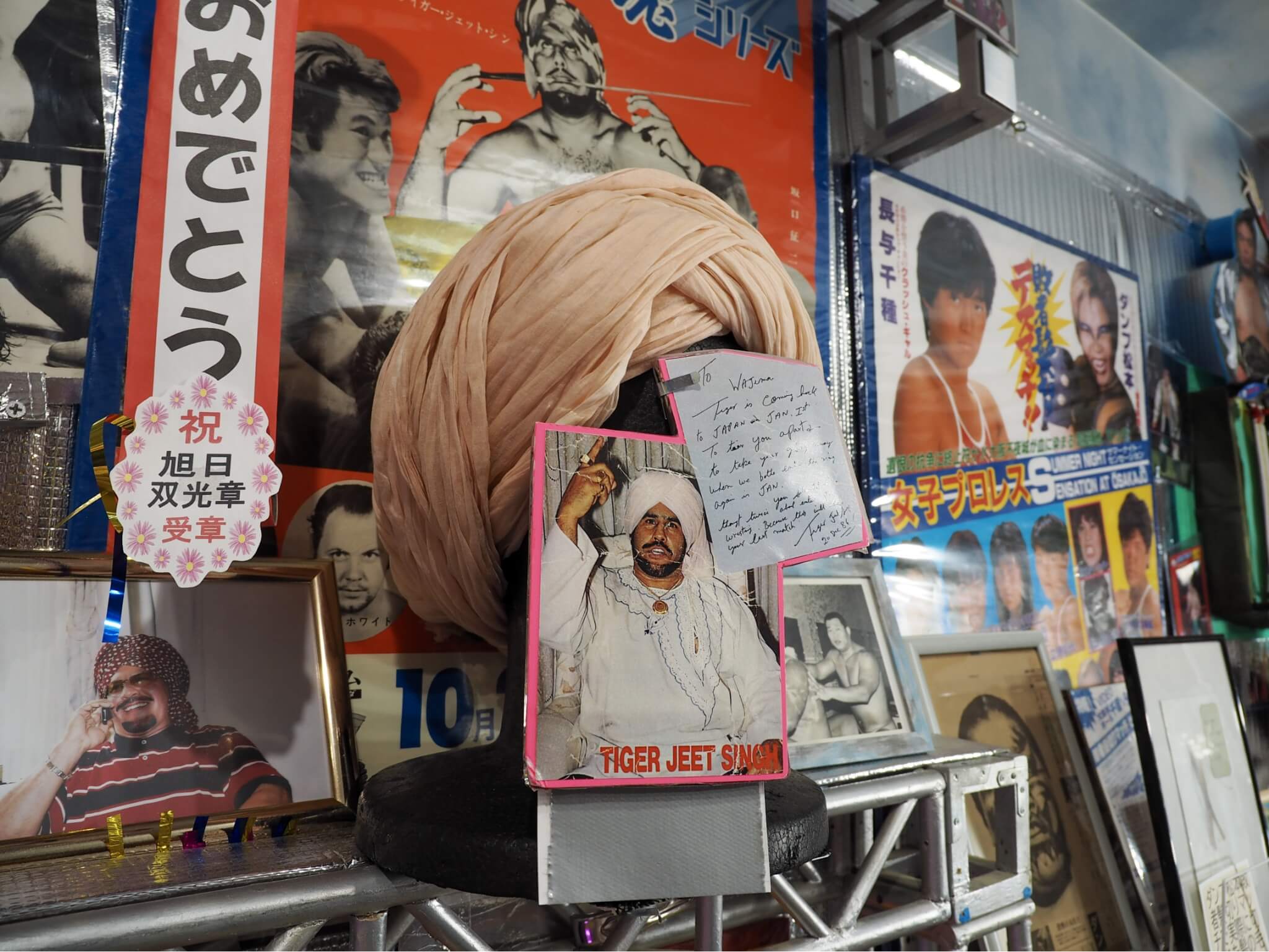

3か月後の6月です。父にせがんで、京都から大阪の会場まで観に行きました。そして、この試合がすごかった! 「インドの狂虎」ことタイガー・ジェット・シンがサーベルを振り回しながら容赦なく観客に襲い掛かってくるんです。シンは子どもにも容赦はしない。目と目が合うとシンがこっちに来よるから、もう恐くて怖くて、逃げ回りました。ただ、あとになって「逃げずに襲われていたら、その体験が勲章になったのに」と後悔しましたよ。何事も恐いからって逃げたらあかんね。

タイガー・ジェット・シンから人生の真理を学ばれたのですね。これまで観戦された試合で他に思い出深いものはありますか。

湯沢

あげだしたらキリがないけれど、試合中に救急車に乗せられたあの日は特に忘れられないです。

え! 試合中に救急車で運ばれたのですか。ケガですか?

湯沢

ケガではなく発作です。15歳のとき、初めてリングサイドの1列目で観戦しました。まだメインのタイトルマッチが始まっていない前座試合の段階から、あまりの迫力に心臓がドキドキドキドキしましてね。胸が苦しくて、死ぬんじゃないかと思って助けを求めたんです。係員さんが救急車を呼んでくれたのですが、試合で負傷した選手がすでに使っていて、わざわざ隣町から救急車が来てくれまして。そして病院で血圧を測ったら、プロレスの迫力によるショックで血圧が200以上に急上昇していました。「危険です。今日はもう家には帰れません」と告げられ、そのまま入院です。

入院するほど興奮したのですか。

湯沢

高田延彦がまだ前座だった時代です。救急車で運ばれるほど、生のプロレスには魅力があるんやね。

電柱に貼られたプロレス興行のポスターは濡らしてはがす

観戦はやはり関西ですか。

湯沢

学生の小遣いで行ける範囲ですから関西が多いです。とはいえ、東京や地方へも青春18きっぷを使い、鈍行を乗り継いで観に行っていました。アントニオ猪木Vs.国際軍団との試合がどうしても観たくてね。9時間かけて東京へ行き、そのうち5時間は電車で立ちっぱなし、そんな日もありましたよ。しんどかったけれど、50年近く経った今でも「無理して行ってよかった」と思います。歴史に残る試合を生で観た経験は、やっぱり宝やから

宝のような試合は、他にどのようなものがありましたか。

湯沢

僕はアントニオ猪木が好きやから、猪木さんの試合を観た記憶はどれも宝やね。たとえばラッシャー木村と1対1で、負けた方が丸坊主になるなんてビッグマッチは行くしかないですよ。それにビッグマッチがあるとその日の対戦カードが印刷されたポスターが貼りだされます。それはなにがなんでも欲しかった。

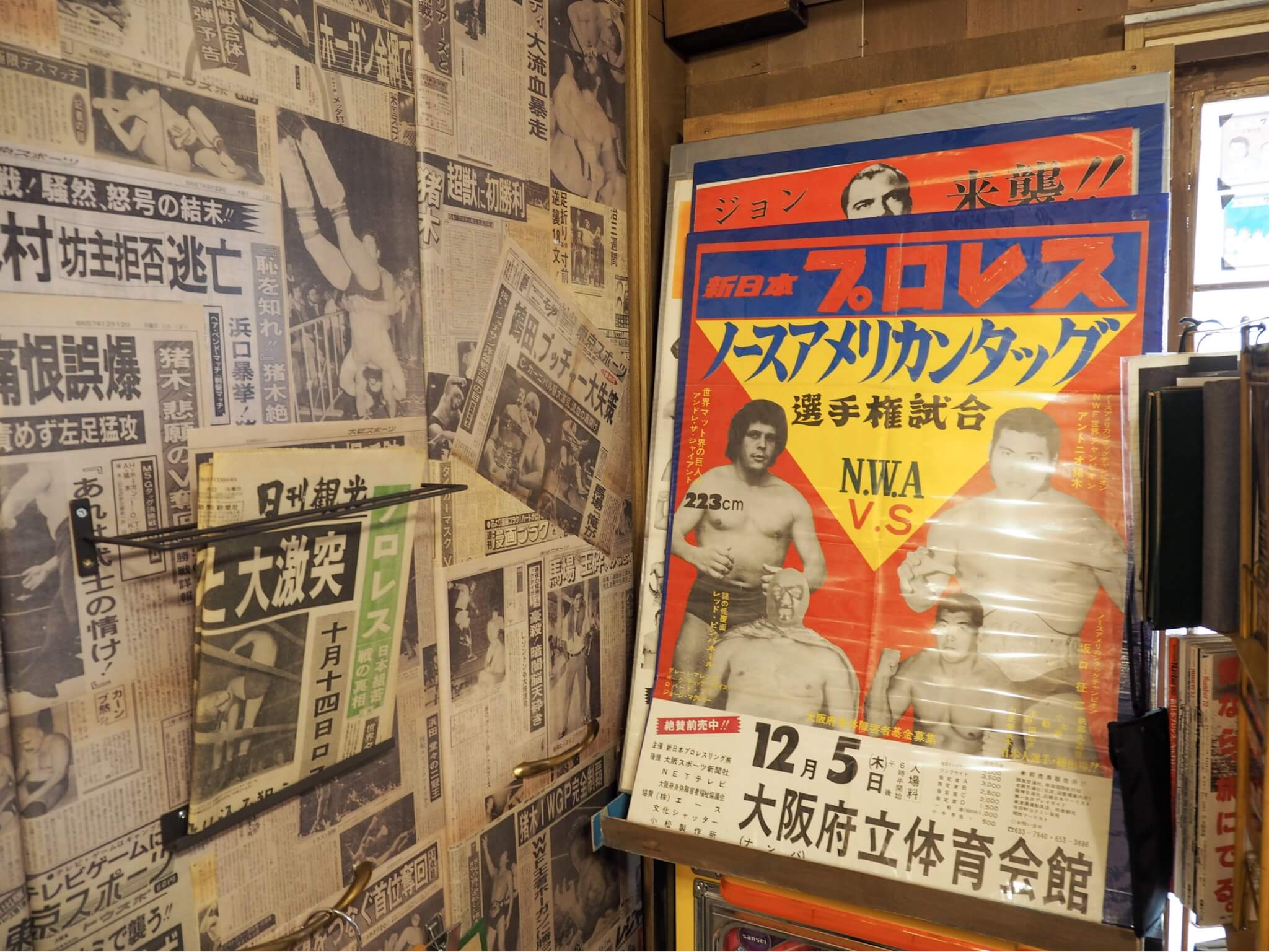

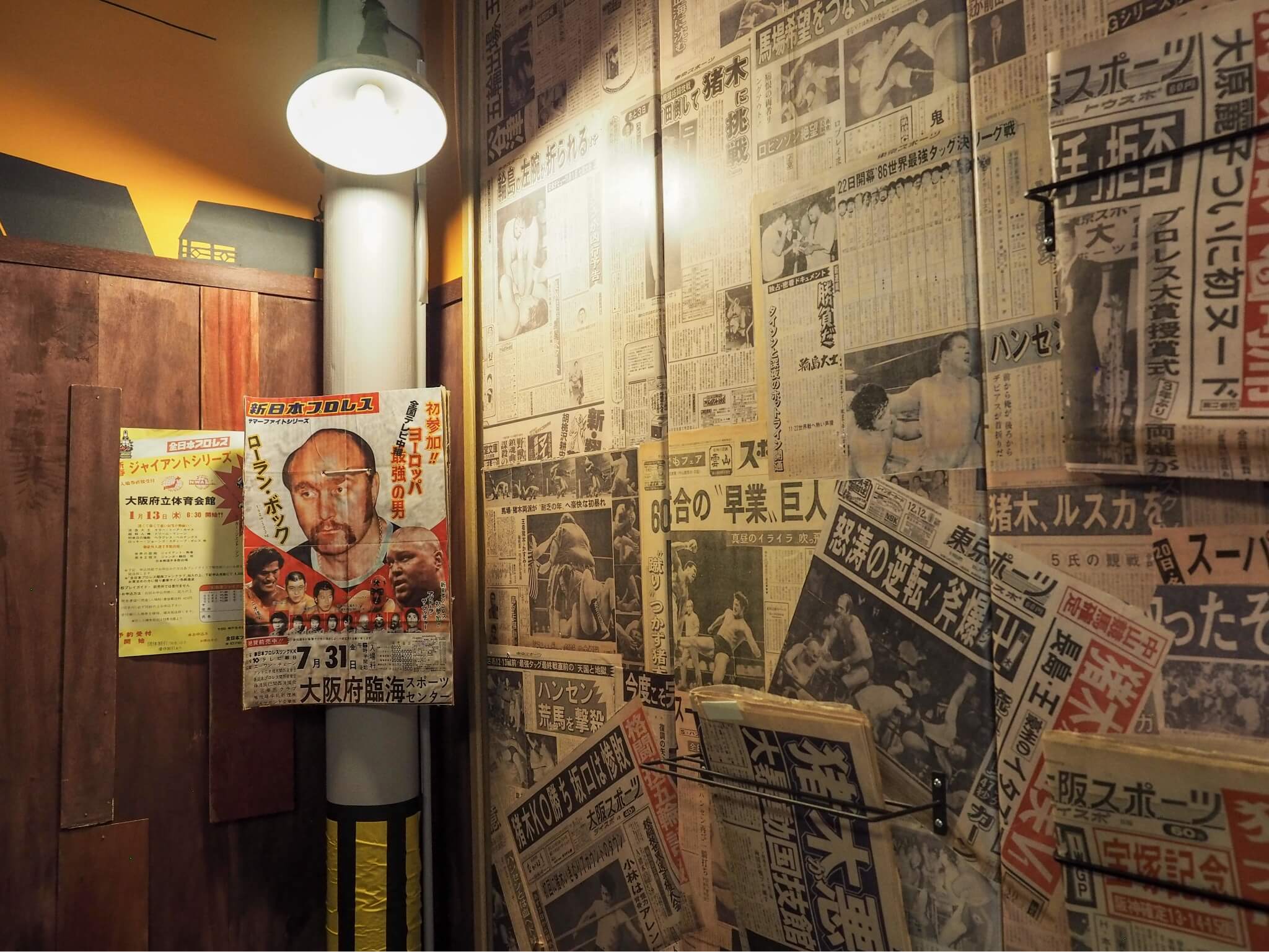

ポスターといえば、プロレス美術館では昭和のプロレス興行のポスターが数多く保存されています。どのようにして集めたのですか。

湯沢

電信柱に貼ってあるポスターをはがして持ち帰っていました。

買い集めたのではなく、ご自身ではがしておられたのですか。

湯沢

当時、試合の入場料が500円で、交通費を入れると1,300円くらいかかりました。それだけで1か月の小遣いの大半を使ってしまうので、パンフレットなどが買えないんです。そやから会場まで続く道に落ちている半券を必死で拾い集めたり、電信柱に貼られたポスターをはがしたりしていました。タダやからね。

確かに昭和の頃は電柱にポスターを貼る行為が見逃されていましたね。私も街角の電柱にプロレスやストリップ、成人映画などのポスターが貼られていた光景の記憶があります。でも、糊付けされたポスターって、はがせるのですか。

湯沢

コツがあるんです。たまたま雨の日にはがそうと試してみると、ポスターがスッと簡単にめくれた。「濡れたら、はがせるんや」と気がついて、試合の日は必ず水を入れた霧吹きを持参するようになりました。試合前にポスターに水の霧を吹きかけておくと糊がゆるくなって、2時間半の試合後にはぺろっとめくれるんです。それをはがして持って帰る。試合前にはがしたら営業妨害やけど、試合後ならむしろ街の美化に協力しているわけやから、まあええなかと(苦笑)。

なんと、ミスト効果ではがしていたとは。霧吹きを持参してプロレス会場へ通った観客は湯沢さんただお一人だったでしょうね。

湯沢

そうやろね。ポスターの入手には、もう一つ方法があります。会場に入ると、余ったポスターの裏を使ってマジックインキで「売店はここ」「2階席はこちら」など順路が書かれて貼られている場合があるんです。それで撤収が終わるまで会場に残って、「このポスター、もしも捨てるんやったらいただけませんか」と尋ねて、もらってくる。

そのような涙ぐましい努力の末にポスターを入手しておられたのですか。それにしても、きれいに保存しておられますね。

湯沢

実は保管状態が悪く、破れてボロボロだったんです。それを妻が補修してパネルにしてくれました。色が剥落している部分はわざわざ塗りなおしてね。「破れた部分はセロハンテープで貼ったらええがな」と言うたら「絶対ダメ」って。

妻・亜紀子さん(58)(以降、亜紀子)

私はプロレスにぜんぜん興味がないんです。でもファンじゃない私から見てもこのポスターはとても希少なものだとわかるから、傷んで汚いまま展示するのが許せなかった。美術品として扱うべきやと。デザイン専門学校に通って装飾を学んでいたので、修復はちょっとできたんですよ。

湯沢

そやからうちはプロレス博物館ではなく、プロレス美術館なんです。

なんと、プロレス美術館は亜紀子さんの発案だったのですか。

湯沢

そうなんです。妻が言い出したことではあるけれども、僕もその考えは一致しました。プロレスの魅力は技の美しさにある。猪木の関節技「卍(まんじ)固め」なんて、ほんま美しい。それにプロレスには敗者の美学もあります。プロレスは「美」という言葉がよく似合う世界やから、美術館でええと思いました。

千葉県へ転勤になりプロレス熱狂に拍車がかかった

さかのぼりますが、昭和の頃、世の中のプロレス熱はどうだったのでしょうか。

湯沢

テレビも会場も、めちゃめちゃ盛り上がっていました。私が中学生の頃、スタンハンセンが新日本プロレスに初来襲して、外国人レスラーのエース格になってね。猪木のキャッチフレーズ「燃える闘魂」の名付け親でもある元テレビ朝日のアナウンサー・舟橋慶一さんが実況アナウンスで試合を煽って煽って煽りまくって、会場の熱気は最高潮です。その伝統はのちに古舘伊知郎さんに受け継がれてね。

ご自身も中学生になって、本格的にプロレスにハマッたんですね。

湯沢

「ゴングが鳴った」という感じやね。外国人選手の宿舎へ行って写真を撮ってもらったり、サインをねだったりしました。プロレスを介すると勇気が湧くんです。当時、私の頭のなかはプロレスでいっぱい。プロレスにどっぷり浸る日々が、大学生になっても、就職しても終わらんかった。特に大学時代はアントニオ猪木一筋で、観に行った試合の8割は猪木が創業した新日本プロレスでした。

就職後もプロレス熱は冷めなかったのですか。

湯沢

冷めないどころか、拍車がかかりました。電子部品を扱う大阪の会社に入社して3年目に、千葉県へ転勤命令が出たんです。同じく転勤を命じられた他の社員たちは地元を離れるのがイヤで悲しんでいる。せやけど私は「千葉やったら後楽園ホールや国技館へ行きやすい!」と内心、大喜びです。当時は景気がよくて平日も試合がありましたから、大好きなプロレスを毎日でも観に行ける。もうウキウキです。とはいえ周囲に同調せなあかんから、「千葉ですか~」と言うて、ガッカリしたふりだけしていました。

関東は試合数や試合規模の大きさが関西とは違うでしょうから、天国ですね。

湯沢

就業後も試合を観に行って、1年で200回を超えていました。休日は昼・夜興行のどっちも観ますから、プロレスにどっぷりつかる日々。その頃は「プロレス四天王」と呼ばれた全日本プロレスの三沢光晴・川田利明・小橋健太・田上明が活躍していた時代で、興味は猪木の新日本プロレスだけじゃなくなっていた。そやから半券などコレクションも膨大な数になりました。給料があるから、ポスターも自腹で買えるようになったしね。

もう電柱に貼られたポスターに霧を吹きかけてはがさなくてもよくなったんですね。

湯沢

いやいや、それ以前に、もうその頃はさすがにポスターを電信柱に貼るのは許されていないですよ。

そうですよね(苦笑)。そんな夢のような日々はどれくらい続いたのですか。

湯沢

3年で大阪の本社に戻されました。関東に比べて関西は大会が少ないし、暇でね。プロレスを熱く語りあえる仲間もいませんでしたし、仕方なくコレクションを整理し始めた。それが、のちのプロレス美術館の展示につながっていくんです。

多額なローンへの現実逃避から生まれたプロレス部屋

ご結婚はいつですか。

湯沢

平成8年、大阪の本社へ戻ってきてからですね。妻の幼馴染の友人が僕の同僚でね、その縁で紹介してもらったんです。

亜紀子さんはプロレスに興味がなかったんですよね。

亜紀子

そうなんです。なんで結婚したんやろ(笑)。

湯沢

まぁ、僕の人間性に惹かれたんやろね(笑)

その後、退職されるのですね。

湯沢

半分リストラです。会社の経営状態が悪く、希望退職者を募っていました。私は千葉から関西に帰ってきて6年勤めたけれど、プロレスの見過ぎで、他の社員と話が合わない。無理に協調したい気持ちもなくなってきてね。「まだ35歳やし、再就職先はすぐに見つかるやろう」と考え、退職しました。この考えが甘かったんですが……。

再就職先は見つからなかったのですか。

湯沢

失業して職業安定所へ行くたびに、35歳は再就職には厳しい年齢であるという現実を突きつけられました。それにこの頃、もう一つの悩みがあったんです。退職前、父母の家が築130年になって、コップが置けないほど家が傾いたんです。修理は不可能だから建て替えが必要であると。しかし両親は高齢で支払い能力がない。そこで2世帯住宅を建てることになったのですが、支払いのために25年、毎月15万円ずつのローンがのしかかってきたんです。家を建て替えたあとに退職したものですから、ローンがものすごく重荷で……。

就職が決まらないタイミングで実家を建て替えるローンを背負うなんて、たいへんですね。お金はどうされたのですか。

湯沢

アルバイトや非正規雇用の仕事を掛け持ちしました。もう拷問ですよ。それで、ローン地獄のなかで働くモチベーションがほしくて、集めたポスターや半券やスポーツ新聞を保管する「プロレス部屋をつくろう」と思ったんです。プロレス部屋のためやったら、なんとか気合いを入れて働ける気がして。

亜紀子さんはローンを抱えながらプロレス部屋を造ろうとする夫を、どう思われたんですか。

亜紀子

まだ若かったし、苦労するのはいやではなかったですね。「私も働いいたらええわ」くらいの軽い気持ちでした。

入館無料の「プロレス美術館」にテレビ取材が殺到。しかし……

プロレス部屋にはリングがありますが、これはどうされたのですか。

湯沢

手作りです。それまで紙物の資料しかない殺風景な部屋で、「これでは誰も来てくれないな」と思い、ホームセンターへ行って木材とペンキとマットを買ってきて、1/6サイズのリングをこしらえました。原寸はリングサイドの観戦で知っていましたから。

家の中にリングがあるのは何度見ても驚きです。このリングで一気にプロレス美術館の存在を知られるようになりましたね。

亜紀子

当時、写真家で編集者の都築響一さんが週刊SPA!で「珍日本紀行」という全国の珍スポットを紹介する連載をやっておられましてね。「うちはどうですか」と手紙を出したんです。そしたら都築さんがほんまに1年後に来てくれはって。それでSPA!に取材記事が掲載されたら、それを読んだテレビの人たちからの取材が殺到しました。生中継の中継先になったり、お笑い番組のロケで使われたり、ありとあらゆる放送局がうちに来ましたね。明石家さんまさんの番組に出たこともあります。

家計は、少しは潤ったのでしょうか。

亜紀子

取材といってもお金をもらえるわけではないので、1日1食、一つのうどん玉を2人で分けて食べたり、給料日前に30円しかなかったりした日もありました。せやけど、プロレス部屋にいろんな人が来てくれる方が嬉しかった。それで耐えられた部分はありますね。テレビ局から取材を申し込まれたりすると、「私たちでも誰かに必要とされているんだ」という気持ちになりました。ただ、取材にお越しいただいてもスタッフ人数分のジュースを買うお金はなくて、それがつらかったです。

それにしても、重要文化財級の資料が揃っているにもかかわらず、入場無料なのが信じられないです。

湯沢

心配してくれる人たちから「一人500円くらいもらえばよい」と提案されることもしばしばあります。正直に言って、維持費がたいへんなので経費分はほしいところなんやけど……。とはいえ、展示品の多くが寄贈なんです。たとえばストロング小林さんのガウンはご遺族からの提供です。僕が初めてプロレスに影響を受けたのがアントニオ猪木Vs.ストロング小林戦だというエピソードをご遺族がお聴きになられて、「故人のガウンとトロフィーを飾ってほしい」と。もしも私が営利目的で運営していたら、そんな話はきっとなかったでしょう。このご縁は、お金以上の価値がありますよ。

休館し「美術館の名に恥じない施設にしよう」と改装&増設

2021年から約4年をかけて大改装し、展示スペースを倍に増床したそうですね。

亜紀子

取材においでいただくのは嬉しいんですが、次第にバラエティ番組のロケでしか来てくれなくなって。芸人さんがはしゃいで終わり。場所を貸すだけ、みたいな。あとでその番組を観ると私たちが語った部分は全カットされていて。ただの使い勝手がよい便利な場所になってきてしまってね。原因は「展示品の置き方が雑やから、軽く見られるのかな」と思ったんです。

湯沢

妻はそこが不満やったんです。もっと「美術館や図書資料館としての価値をあげたい」と。

亜紀子

それで「美術館の名に恥じない施設にしよう」「学術的に価値があるものにしよう」と話し合って、いったん閉館し、それから徹底的に内装や資料の整理をやりなおしました。寝室だった場所を新たに史料室にしてね。こちらのレベルを上げないと、向こうの見方も変わらないから。60歳になったら体力的につらくなる。だから「今しかない」って。

湯沢

再開目標の2025年が昭和100年ということで、昭和の頃にあったブラウン管のテレビなどを端材で再現したんです。つまみなんかはペットボトルの蓋でね。ごはんも食わずに二人とも没頭しました。コロナ期で収入が途絶えたこともあり、二人とも15キロは痩せてガリガリになりましたね。

亜紀子

おかげで再オープン後は博物館の研究をしている機関の方がお見えになったり、それが冊子になって図書館に収蔵されたりするなど、これまでなかった取材の依頼がくるようになったんです。テレビも展示品などにしっかり向き合ってくださるものが増えました。

プロレスに関心がない亜紀子さんは、どこにモチベーションがあってそんな努力をされているのですか。

亜紀子

ご覧になった方が喜んでくださる表情ですね。新設した史料室は、プロレスファンが語りあえる場所にもなっていて、初めて会った人どうしが懐かしいプロレスの話に花を咲かせている。遠方からもたくさんお見えになって、楽しそうにしておられます。そういう姿を見たとき、「改装してよかったな」と思いますね。

湯沢

プロレスファン歴を語るのって、自分の人生を語るのと同じやからね。皆さん、そりゃもうアツくなってますよ。

尊敬するA猪木を偲び今は昭和のプロレスを再検証する日々

ローンも完済されたそうで、プロレス美術館は今年から本格的にスタートですね。湯沢さんご自身のプロレス熱は冷めていないのですか。

湯沢

令和のプロレスも好きやけど、お金がなかったし、仕事を掛け持ちしていたので試合へ行く時間がなく、会場で観戦する機会はガクンと減りましたね。

やはりそうなりますか。

湯沢

現在は再び昭和プロレスの勉強をしている日々です。プロレス美術館を開いてから、昭和や平成に活躍した選手やご遺族、関係者たちとつながりができました。お話を伺っていると、「負傷を理由に出場しなかったあの選手の真相」「あの伝説、実はこうだった」など、点と点が結びつくケースが本当に多いんです。それに、全国から貴重な録画ビデオが寄贈されるので、それも観ないといけないし。猪木さんが亡くなってからいっそう「過去のプロレスを研究せなあかん」という気持ちが強まった。もしかしたら今が一番、プロレスが好きなのかもしれません。

「今が一番、プロレスが好き」という言葉、とても嬉しいです。それにしても、改めてすごい量のコレクションですね。増え続けると、住むスペースがなくなっていきませんか。

湯沢

そうなんです。寝室を史料室にしてしまったから、台所で寝ているんです。家と呼べる場所はもう台所しかない。

亜紀子

「もう、行きつくところまで行ってまえ」という感じですね。

「プロレス美術館」はご両親の介護や仕事の合間を縫って月に2回ほど不定期に開館している。基本は予約制だが、予約不要デーが設けられる場合もある。WebサイトやSNSを参考にしていただきたい。

「プロレスファン歴を語るのって、自分の人生を語るのと同じ」という湯沢さん。語らいの場を提供できることが嬉しいという亜紀子さん。二人の燃える闘魂が、奇跡の美術館をつくりあげた。「元気があれば何でもできる」ことを、静かな住宅地にひっそりとある手作りのリングが教えてくれる。

プロレス美術館

この記事について報告する