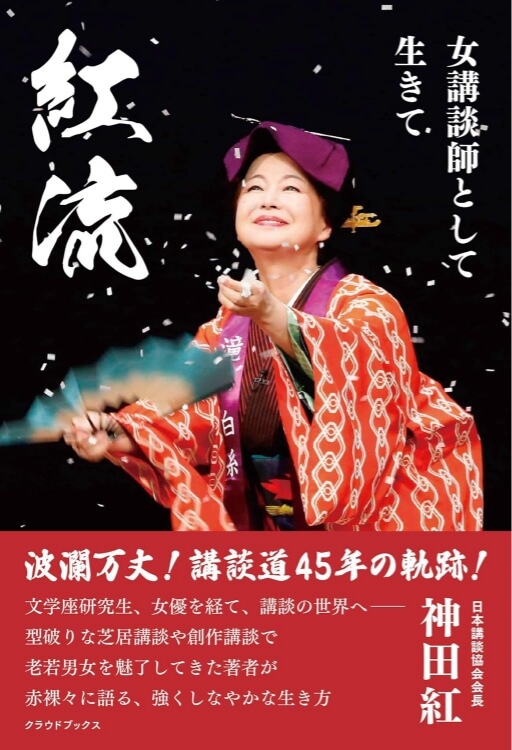

挫折乗り越え女流講談師の道を切り開くーー講談師・神田紅が魅せる“強さ”と“生き様”

望んだ世界に身を置き続け、尚且つ成功する人間はどのくらいいるのだろうか。おそらくほんのひと握りだろう。ほとんどの人は、どこかで少しずつ妥協をしながら、折り合いをつけて日々を生きている。

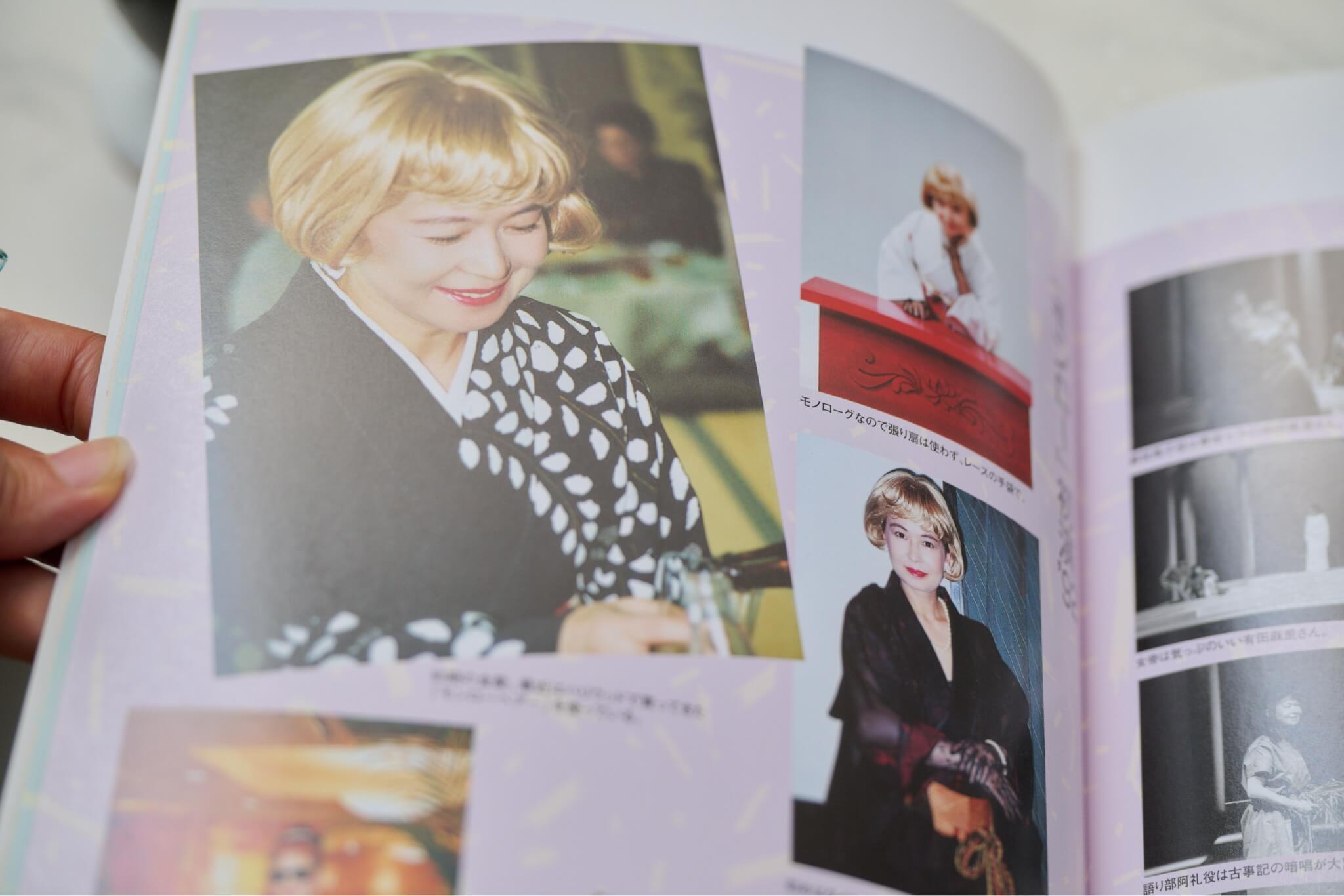

今回インタビューをしたのは、人生で何度も苦しみを乗り越え、女流講談師の道を切り開いた神田紅さん。

女優の道から講談師の道へと進んだ背景や、壁を乗り越える強さを手に入れるまでを聞いた。

- 神田紅(かんだくれない)

1952年生まれ

福岡市出身の講談師、女優、エッセイスト。1979年に二代目神田山陽に入門。1989年に真打昇進、2016年から日本講談協会会長を務め、多彩な創作講談やヒップホップ講談で知られる。

原体験はお化け屋敷?

今回は、紅さまの人生についてお伺いできたらと思います。幼少期はどのような性格でしたか?

神田紅(以下、神田)

友達を集めて、自分で作った怪談話を披露するような子どもでした。中学時代は生徒会の副会長をしていたのですが、そのころも、壁新聞に自分で創作した「蛇女」の話を書いて、よく先生に怒られていましたね(笑)。

昔から、幽霊や妖怪など、“怪談”というジャンルに興味があったんですね。

神田

私も怖いんですけどね(笑)。そういうことを想像するのが好きだったんです。お化け屋敷や見世物小屋もよく行っていました。すごく怖いんですけど、それよりも好奇心が勝っちゃって。「親の因果が子に報い かわいそうなのは この子です」というのは

、講談にもよく使われている口上なのですが、いま思えば見世物小屋の呼び込みとよく似ていていました。私の講談の原点になっているのかもしれません。

お話を聞く限り、活発な子だったという印象ですが、家ではどのように過ごしていたんでしょうか?

神田

家では全然、大人しかったですよ。私は3人兄弟で姉と弟がいるんですけど、普段は押さえつけられているから、外で発散していたのかもしれません。中学生のころはとにかく先生に反抗するタイプの生徒でした。優等生ぶっていたんですけど本当は目立ちたがり屋でしたので、高校時代は下駄を履いて登校していました(笑)。

学生らしいエピソードですね(笑)。卒業後はどのような進路を?

神田

最初は医者を目指していたんです。大学の医学部を目指していたんですけど、実はそのとき大失恋をしまして。精神を病んでしまったんです。失恋のショックで受験も落ちてしまって、予備校にも行かずに家に引きこもっていました。

そしたら、たまたま見ていたテレビに美輪明宏さんが写っていたんです。そこで、美輪さんが役者について語っていて。「もし人生が70年だとしても、役者をするとその役の人生を生きることができる。人の何倍もの人生を生きることができます」と、言っていたんです。そのときに、“これだ”と思いました。私も、人の何倍も人生を生きて、自分を探そうと思ったんです。自分探しですよね。そこで、当時学生演劇で1番有名だった、早稲田大学のクラブ劇研に入部しようと早稲田大学商学部に入学し、翌年文学座の研究生に応募しました。

女優の道から講談師へ

文学座は、「新劇御三家」としても有名な劇団ですよね。

神田

そうですね、すごくいい環境で学ばせてもらったのですが、そこで私は“スターになる人というのは決まっているんだ”ということを痛感しました。

というと?

神田

なんというか……上手い下手とかではないんですよね。私も相当頑張ってやっていましたが、結局1年で研修科に残ることができなかったんです。文学座の研究生は、まず本科1年、次に研修科2年、それから準劇団員、そしてやっと劇団員になる。研修科には100人いる本科生のうち10人しか残れないのですが、私はその残りの90人になってしまって。そのとき、なぜ私が落ちたのかわからなくて、先生に聞いたんです。そしたら、とある生徒と間違えられていたようなんですよ。どうやらその生徒は体操の授業に1度も出席していなかったようで、その子と私を間違えて落ちてしまったと。

それは学校の手違いではないですか?

神田

そうなんです。そうなんですけど、演出家の人に「お前な、誰と間違えられてるんだよ」って言われて。要するに、他人と間違えられてしまうほど存在感がなかったということなんです。そのころ私は舞台の成果さえ良ければ認めてもらえる。日常生活なんか関係ないと思っていたんです。そして、その体操の先生があまり好きではなかったので、その授業のときは目立たないようにしていたんですよね(笑)。

なるほど……。

神田

私はコツコツ努力する性格なんですけど、努力している姿はカッコ悪くてあまり見せたくないと思うタイプでした。舞台で活躍して「あいつは誰だ!」と言われる方がかっこいいと思っていたんですけど、それが大きな間違いだったんですね。

日常で目立つ、というのもなかなか難しい話ですよね。

神田

そうですね……。私は女優になるためにかなりの努力をしてきたという自負はあるんですけど、努力すれば夢は叶うとは、言えません。1+1が2になる世界ではないんですね。

そのころは市原悦子さんの付き人をしていたのですが、もうあの方は大天才です。舞台袖から舞台のあいだにある1本のラインを超えたら、もう別人になるんです。その凄まじい集中力を、何度も目の前で見てきました。そういう人間が、あの世界には何人もいるんです。

21歳のとき、ジャズダンスの先生が線を引いて、「僕が振り付けをしてきたプロの人たちは、この線よりも上にいる。でも君はここ(線のずっと下側)だよ」と言われたことがありました。しかも私は、努力を続けないとその線の近くまでも上がっていけないんです。

あのころは、瓶の底にいるような気持ちでした。こんな小さい穴の出口しか見えない。どうやったらあそこに辿り着けるのか、ものすごく苦しみました。どうやったら売れるのか、どうやったら存在感が出せるのか、どうやったらこの世界で仕事していけるのか。とにかく必死になって、一生懸命努力をする日々でした。自分はそれしかできなかったですしね。

天才を目の前にしながら、努力を続ける日々……。かなり辛い時期だったんですね。

神田

でもそこから師匠に出会い、やっと這い上がれたと思いました。本当に、人生というのは出会いです。悩みのなかにいると、そこで初めて日が当たったりするんですよ。

師匠とともに講談界に旋風を起こす

師匠と出会い、講談の世界に入ったのはいつごろなのでしょうか?

神田

25歳です。そのころはまだ女優活動もしていたので、「講談だけではなく女優もやりたい」とお願いしたら、「講談協会に入らずに、僕の個人的な弟子としてやればいい」とおっしゃってくれました。それに、私がしていた講談は洋服を着てタップを踏むようなミュージカル講談というものもあって、やることなすこと突飛で、型破りだったんです。そういうこともあって、師匠は協会に入らなくていいと言ってくれたのかもしれませんね。

すごく寛大なお方なのですね。

神田

本当にそうなんです。私が「こういうのはどうですか」とアイデアを出したら、「面白い」と受け入れてくれて。いまはもうなくなってしまったのですが、『本牧亭』という講釈場にタップ板を持ち込んだときは、ものすごく物議を醸しました。「伝統ある本牧亭を踏みつけた」と、批判されたんです。でも、そのことを師匠は私に絶対言わずに「次、何やるかい」と声をかけてくれました。というのも、講談界は当時は廃れかけていたんです。師匠は、講談界自体をなんとかしたいという気持ちもあったんでしょうね。

なるほど。当時、女流講談師はどのくらいいたのですか?

神田

3人かしかいなかったと思います。ほとんどが男性で、私もよくいじめられました(笑)。蝶よ花よと育てられるのではなく、「いつ辞めるんだ」「足音がうるさい」「もう福岡に帰れ」とか「家柄もいいし、学歴もあるからほかのことをやればいいじゃないか」と言われましたね。そこを、“何くそ”と思いながら必死にやってきました。いまは半分以上が女流講談師の時代になったので、昔よりはやりやすいのではないでしょうか。

紅さんの人生は、常に逆境との戦いのように感じます……。師匠についてもお伺いできたらと思うのですが、紅さんから見て師匠はどのような人物でしたか?

神田

褒め上手で、稽古熱心な方でした。午前中は寝てらっしゃるので。だいたい14時ごろに師匠のご自宅に行って、まずお掃除をします。2階まで掃除をして、夕方になり、「お腹空いたね。何か食べよう」と言って、師匠が店屋物を取ってくれるんです。奥様と師匠と私の3人で食べて、テレビを見て、20時くらいになったら、「そろそろ稽古しよう」と2階に上がります。そこから明け方まで稽古は続くんです。

明け方までですか……?

神田

そうです。もう20時から24時なんてあっという間です。日付が変わってから4時間、「もう電車がなくなるから朝まで稽古していきなさい」と言われて。カセットテープを何本も用意して、師匠と私が交互に読み……。でも、途中で私が寝てしまうんですね。それで帰ってテープを聞くじゃないですか。そしたら師匠がずっと喋っているんです。私が寝てしまってからも。

師匠は教え方も、私みたいな頭でっかちに合わせてくれました。たとえば歌を教えてもらうときに、音程を「上げなさい」と言われるとしますよね。私が「どのくらいですか」と聞くと、「じゃあ3度くらい上げなさい」と。私はピアノもギターも弾けるので、五線譜が読めるんです。そのことを師匠もわかっているから、私も「あ、本当だ」と頭にスッと入ってくるんです。いつも必ず私の声をテープに録って、聞き直しながら教えてくれました。

紅さんの性格に合わせて、教えてくれたんですね。

神田

そうですね。師匠は、優しくて紳士的で、稽古熱心。そんな方でしたよ。

紅さんは、そこから徐々に“自分の講談”というものを確立していったのでしょうか?

神田

最初の10年は、師匠の言う通りキチっと覚えてやりました。学びの言葉に“守破離”というのがありますが、最初は師匠に教えてもらったものを大事に守り、徐々に自分でオリジナルを作っていくんです。最初は本当に師匠そっくりで、「そっくりさん」と言われていました。でも、そのままじゃダメなんですね。そこから離れていかないと。悩みながら、自分の語りを作っていくんです。

いまはもう自由に、どう料理しようかなと考えながら講談をしています。でも、困ったときや、誰かに教えるときは、師匠の声が聞こえます。「師匠ならここはどうするだろう」「どうやって伝えたらいいだろう」と、自分のなかの師匠に問いかけながらも、日々講談と向き合っています。

女流講談師も昔に比べてかなり増えたということですが、後世へと残していくことについてはどう感じていますか?

神田

時代もかなり変わりましたからね……。どうしたら覚えてくれるのか、熱心になってくれるのか。新しい子たちとの向き合い方には、日々頭を抱えています(笑)。でも、人生には“まさかの坂”というものがありますからね。それを乗り越えるには、徹底して何かをやり続けなければいけない時期というものが、必ずあるんです。なんでもいいんです。勉強でも部活でも歌でも踊りでも、なんでもいいから、それを命懸けで何年かやり続けましたという時期があると、“まさかの坂”は乗り越えられるんですよ。

あとがき

紅さんの人生は、逆境や悔しさとの戦いだったように感じる。師匠との出会いによって一変したようにも見えるが、それでも女流講談師がほとんどいないなかで道を切り開いていくことは、簡単なことではなかっただろう。女性というだけで理不尽なことも言われただろう。伝統ある文化のなかで新しいことに挑戦するのが、どれだけ勇気のいることだっただろう。

乗り越えられたのは、もちろん紅さんの人間的な強さもあるだろうが、誰しも最初から強い人間なんていないと私は思う。おそらくその強さは、女優の道を最後まで諦めなかった“耐える”期間で作られたものなのではないだろうか。

いまは大転職時代と言われ、筆者の同僚にもすぐに転職を考える人もいる。別にその選択もひとつだと思うが、人には腹を括って乗り越えなくてはいけないときというのが必ずあるとも思う。自分を守るためにも逃げる選択はもちろんしてもいいが、逃げないという選択をした先に歩ける道もある。コンプライアンスが厳しくなっている現代だが、紅さんの人生からは、そういった精神を忘れてはいけないように感じた。

この記事について報告する