内多勝康インタビュー【前編】僕が人生後半の52歳でNHKからの転職を決意した理由

総務省の2020年の「労働力調査」によると、転職者の数がもっとも多い年齢層は25~34歳で、その後、年齢を経るごとに転職者数は減っていくという。 そんななか、人生後半の50代で異業種に転職したひとりが、元NHKアナウンサーの内多勝康さんである。 同局の報道番組『首都圏ニュース845』や『クローズアップ現代』などのキャスターをつとめ、「NHKの顔」として活躍した姿を記憶している人は多いだろう。 現在、医療的ケア児とその家族を支援する医療型短期入所施設「もみじの家」のハウスマネージャーをつとめる彼がなぜ、まったく異業種への転職を決意したのだろうか? その顛末を率直に語った最新の著書『53歳の新人』(新潮社)の内容に迫りながら、改めて語ってもらうことにしよう。

インタビューは前編と後編に分けて公開します。

- 内多勝康(うちだ・かつやす)

1963年東京都生まれ。東京大学教育学部卒業後、アナウンサーとしてNHKに入局。2016年3月に退職し、同年4月より国立成育医療研究センターが運営する「もみじの家」ハウスマネージャーに就任した。2021年8月からは世田谷区医療的ケア相談支援センターHi・na・taのセンター長兼広報担当を兼任している。

「もみじの家」とは?

小児や周産期医療をになう、日本最大の医療研究センターである国立成育医療研究センターが、2016年4月に開設した医療型短期入所施設。人工呼吸器や胃ろうなど、生きるために医療的なケアを必要とする子ども(医療的ケア児)とその家族が万全な医療体制のもと、最長9泊10日まで滞在できる障害福祉サービスを提供している。ボランティアや障害者雇用を積極的に取り入れ、社会とのつながりが希薄になりがちな子どもと家族を、地域と関わることができるように支援している。

もみじの家WEBサイト

アナウンサーになるとは

夢にも思っていなかった

内多さんが大学卒業後にNHKに入局したのは、1986年のこと。ただ、マスコミ業界への就職を希望したのは、その直前だったそうですね。

内多

そうなんです。大学は教育学部でしたから、教育実習にも行って、将来は学校の教師になろうかと漠然と思っていました。

当時は就職活動の解禁日が大学4年の10月1日と、今から比べればずいぶん遅かったので、のんびりと構えていましたが、将来の道を考えてみると、自分がこれまでの人生でどんなものに影響を受け、どうやって形作られてきたのかに思いを寄せるようになりました。そこで、「テレビ」という文字が頭に浮かんでくるようになりました。

貧乏な家に育ちましたから、楽しみと言えばテレビでした。仮面ライダーはもちろんですが、王貞治選手が僕にとって、いちばんのヒーローでした。何か嫌なことがあっても、王さんがテレビの画面のなかでホームランを打つたび、胸がときめきました。どんなに気分が落ち込んでいても、元気になれるんです。本当に、何度救われてきたか、わからない。

そんなことを思い出して、ダメでもともととマスコミ業界の試験を受けてみたわけです。民放は全部、落ちました(笑)。

思いがけずNHKでは最終選考まで進むことができましたが、これが僕の人生の歯車を大きく動かすことになります。僕はすべての局でアナウンサーではなく、ディレクターを志望して試験を受けたんです。テレビは大好きでも、人前に出るのは得意ではありませんでしたから、裏方として番組を作るほうが向いているんじゃないかと思って。

ところが当時のNHKは、アナウンサーとアナウンサー以外の職種も、すべてひとくくりに募集をしていて、僕はアナウンサーのほうで採用されることになったんです。

当然、「アナウンサーなんて、絶対嫌です!」と断りましたが、「内多くん、アナウンサーで入っても、あとからディレクターになる道もあるから」という人事担当者の誘い文句に釣られて承諾するわけです。

アナウンサーになるという、考えてもなかった道に進むことを決心できたのは、なぜでしょう?

内多

僕にとって就職は、それまでの貧しい生活から抜けだすための切なる手段だったんです。

当時の僕の人生における第一の目標は、結婚して、子どもを3人持って、マイホームを建てて、お金の問題に煩わされることのない、幸せな家庭を築くということでした。

その点、NHKは「安定している」という意味でその目標に合致しているわけです。とにかく、倒産の心配がない、と思っていました。人事担当者の「あとからでもディレクターになれる」という言葉も大きな後押しになりました。ただ、入局後、何度も職種の変更希望を出しても、受け入れてはもらえませんでしたけどね。

僕の最初の赴任地は、香川県の高松放送局でした。そこに5年勤務したあとの4年間は、大阪放送局で働きました。東京出身の僕が計9年間、20代のほとんどを西日本で暮らしたわけですが、異なる文化の奥深さに触れながらアナウンサーとして鍛えられていくうち、いつしかこの道でやっていくしかないと思うようになっていました。

知らず知らずのうち、

未来に花咲く種をまいていた

ただ、アナウンサーの仕事のかたわら、内多さんは企画提案から構成、取材まで手掛けて番組作りに関わる仕事をされていますね?

内多

きっかけは、高松局での新人時代、高松ボランティア協会が主催する「サンサン祭り」というイベントの司会をさせてもらったことです。このイベントは当時、局内のいちばん若いアナウンサーが司会を担当することになっていて、先輩から「内多、行ってこい」と命じられるままに出向いたんです。

高松ボランティア協会の事務局長は脳性麻痺の女性で、最初の打ち合わせでは言葉がうまく聞きとれず、コミュニケーションがギクシャクして不安になりました。でも、会話を続けるうちにだんだんと慣れてきて、事務局長が会話中、不意に放り込んでくるギャグにも笑えるようになっていきました。

ですから、イベントが無事に終わったあとも、「何か企画に結びつくようなネタはないかな」と協会に足を運んで事務局長の話を聞きに行ったりしていました。

そこである日、「福祉タクシーが存続の危機にあって、困っている人がいる」という話を聞いたんです。福祉タクシーとは、車椅子用のリフトがついていて、運転手さんが乗り降りの介助をしてくれる、高齢者や障害者にとっては貴重な移動手段です。

これが廃止されてしまうかもしれないと聞いて、この問題を番組で伝えられないかと思ったのです。さっそく企画書を書いて、提案を通し、ロケをしてさまざまな関係者にインタビューをしました。その後も、構成をどうすべきか頭をひねり、編集された映像に合わせたコメントを書いて、収録スタジオで原稿を読む。そうした一連のテレビ番組作りの基本文法を実践で学ぶことができて、ワクワクしました。

番組で与えられた時間は5分程度で、あっという間に放送は終了しましたが、画面に「報告・内多勝康」と字幕が出たのはうれしかったですね。アナウンサーとして原稿を読むときにも字幕は出るんですが、名前の前に「報告」と出るのは、ちょっと違うんです。

さらにうれしかったのは、しばらくして何気なく見た新聞の見出しに「福祉タクシーが存続へ」という文字を見つけたときです。

いや、自分で企画した放送が世の中を動かした、なんて大それたことを思ったわけではありませんよ。でも、「存続の危機」から一転して「存続へ」になる過程に、自分がちょっとは関われたのかもしれない、そう思えることがすごくうれしかったんです。

この「福祉タクシー」での経験は、後に内多さんが深く関わるようになる「障害福祉」を初めて意識するきっかけになったのではないでしょうか?

内多

今から思えば、ということになりますけどね。当時の自分にはそういう意識はまったくなかったです。

ただ、自分のこれまでを振り返ったとき、思いがけないところでかつての経験が活きたり、初めて会った人と過去の縁でつながっていたりするようなことは誰もが経験することですよね。生きていくということは、知らず知らずのうちに人生のちょっと先に何らかの影響を与えていくということなのかもしれません。

実際、今になって過去を振り返れば振り返るほど、そういう分岐点となるようなものをいくつも見つけることができます。

阪神大震災を通じて

芽生えた仕事への使命感

大阪局では、1995年の阪神・淡路大震災を経験しています。内多さんにとって、どんな経験でしたか?

内多

アナウンサーとして初めて経験する緊急報道だったと同時に、僕にとっては「被災者」という当事者になった、初めての経験でした。

実は震災が起きたとき、遅い冬休みをとっていて、香川県の妻の実家に家族と一緒に帰省していました。もちろん、すぐに大阪に帰って、24時間、エンドレスで特番が続くような状況の職場に戻りましたが、家族が安全な場所にいるという安心感のなかで仕事を続けられたのは、僕にとって不幸中の幸いでした。

当時、僕たち家族は神戸市内の寮で暮らしていたんですが、電気やガスなどのライフラインがすべて止まっている状態でしたから。

職場ではつねに最新の原稿の束が送られてきて、アナウンサーは1時間交代でそれを繰り返し読み続ける状況です。生放送中に余震がくると速報を伝え、現場からの中継が入れば打ち合わせなしのアドリブでリポーターとやりとりをする、そんな切迫した状態でした。

その間の生活は、局内で仮眠をとったり、近くのホテルに空きがあるときは利用したりしていました。ある日、ホテルのベッドに倒れ込むようにして入ったとき、全身の震えが止まらなくなりました。極度の緊張状態が続いて、つねに気持ちが高ぶっていたせいでしょうね。体が何らかの危機を感じて、SOSを出したのかもしれません。

そんななかで、自分自身が被災者であるという意識はずっとありました。だから、「被災地に政府の視察団が入った」とか、「行政の担当者が今後の対応について話し合う会議を開いた」といった国や自治体の動きを当然のようにトップニュースにして伝えることには違和感を覚えました。

本当に必要な情報は、被災地で不安を抱えている人たちに向けて、「いつ電気が通るのか」、「水道やガスの復旧はどうなっているのか」といった情報なんじゃないか、と。

ところが、そのことを提案しても、スタッフそれぞれがやるべき仕事に追われていて、新しい仕事に費やす余裕がないと言われるような状態でした。「だったら僕がやります」と手を挙げて「ライフライン復旧情報」を始めることにしました。

「明日は神戸市○○区の何丁目何番地でガスが通ります」といった情報をファクシミリで送ってもらって、それをもとに原稿を執筆し、字幕の作成を担当者に発注、出来上がってきた字幕に間違いがないかを確認して放送する、それらを連日担当して、日々伝え続けたんです。

この経験は、「自分は何のために仕事をしているのか、誰のために仕事をしているのか」ということを考えるきっかけになったと思います。与えられた仕事を機械的にこなすのではなく、視聴者のために何が最善かを突き詰めて番組を制作する。そんなプロ意識を強く持ったのは、震災を経験したことが大きいと思います。

「障害福祉」というライフワークに

出会ったきっかけ

大阪局で4年間勤務した後、東京に異動になったんですよね。当時、内多さんが担当していた番組は、よく見ていましたよ。

内多

ありがとうございます。この最初の東京勤務は13年近く続きましたが、この期間の僕は放送人として「成熟期」を迎えていたと思います。

『NHKスペシャル』のような硬派な大型番組をはじめ、ソフトな生活情報番組『生活ほっとモーニング』や夕方6時台の『首都圏ネットワーク』、夜8時45分からの『首都圏ニュース845』のキャスターをつとめ、アナウンサーとしての仕事の幅が広がっていきました。

そのかたわらでは、自ら企画を提案して番組の制作に関わったこともあります。何度も提案して、不採用になることも多かったですが、そのなかで実現した番組で印象深い経験をしました。

川崎市の公務員として働く自閉症の明石徹之さんという人の家族に密着した『笑顔で街に暮らす』というドキュメンタリー番組です。

ひとつのことにこだわるというのは自閉症の人の特徴ですが、徹之さんは水へのこだわりを強く持っている人でした。子どものころはホースから水を出して遊ぶのが大好きで、家の庭で遊んでいましたが、ときには通行人に水をかけてしまうことがあったそうです。それから、水が流れる風呂やトイレも大好きで、自宅はもちろん、見知らぬ他人の家にあがりこんでトイレ掃除を始めたりすることがあったそうです。

そんなトラブルがあるたび、謝りに行っていた母の洋子さんは、「このこだわりを活かすことはできないだろうか」と考えて、自宅のお風呂場の掃除を教えることにしたそうです。そのとき習得したスキルを糧にして、徹之さんは公務員となり、老人ホームや動物園の清掃員として真摯に働いています。

そんな親子の生き方に密着取材して制作したドキュメンタリー番組が放送されたのは、1999年のこと。すると、放送直後から大きな反響が寄せられました。評判が評判を呼び、追加撮影した映像を盛り込んだ『お仕事がんばります』という続編も放送されることになりました。この番組名は、徹之さんの口癖をそのままタイトルに使ったものです。

この番組が「『地方の時代』映像祭」というドキュメンタリー番組のコンクールで入賞したときはうれしかったですね。洋子さんと同じく、自閉症の子を持つ人から「これまで我が子には普通の人と同じようになって欲しいと思って努力してきたけど、自閉症を個性ととらえて、ありのままで生活していいんだということを示してくれた」という声が多く寄せられたのも自分としてはうれしかったです。

やがて、番組制作者として自閉症をテーマにした講演会に呼ばれるようになったり、福祉関係の専門家との人脈が広がったりして、この番組は「障害福祉」を自分のライフワークにしようという決意を固めるきっかけになりました。

いつしか「仕事」は

「生きがい」ではなくなっていた

「障害福祉」というテーマを見つけたことが、その後の転職に結びつくわけですか?

内多

いえ、当時は30代半ばでしたから、「転職」という行動に結びつくのはまだずっと先のことです。その間のいきさつを簡単な言葉で説明するなら、「仕事に対するスタンスが変わっていった」ということになるでしょう。

東京での12年間の勤務のあとは、名古屋放送局が新天地でした。

初めての単身赴任生活で、「家族から解放されて伸び伸び生活できるからいいだろう」という声も聞きましたが、ひとりで楽しく時間を過ごせるような趣味を持たない僕には馴染めませんでした。

そこで、早く東京に戻ってこられるよう、仕事に全力を注ぐことを決意したんです。

「富山県の日本海から静岡県の太平洋まで自転車で日本縦断」とか、「荒れ果てた耕作放棄地を棚田に再生させ、無農薬米を作る」とか、「奥穂高岳、槍ヶ岳がつらなる北アルプス60キロ踏破」といった体を張った仕事も全力でこなし、それなりに充実した日々でした。

ところが転勤の目安である3年がたっても、東京への異動の内示がいっこうに出ないんです。「あんなに頑張ったのに、なぜ認めてくれないんだ」とふてくされました。

そして、4年目からは仕事は必要最小限にとどめ、通信制の専門学校に入学して、国家資格の社会福祉士に挑戦することにしました。

その専門学校は通信制で、2年間のカリキュラムでした。念願の東京への異動となったのが、そこで勉強を始めて2年目のことで、50歳の春に社会福祉士の資格試験をパスしました。

東京に戻ってから担当したのは、『きょうの料理』でした。その一方で、報道番組である『クローズアップ現代』の代行キャスターにも起用されたので、自分で企画し、提案できる可能性は残されていました。ただ、そのポジションを2年で後輩のアナウンサーに譲ることになると、やりたいことを自由に提案できる余地は、ほとんどなくなってしまいました。

そこで気持ちを切り換えることにしたんです。それまで僕にとって仕事は、やりたいことを実現する場であり、生きがいとも言える場でした。でも、その機会が失われた以上、仕事に生きがいを求めるのはむずかしい。だったら、仕事は仕事で粛々とやり、オフの日にやりがいを見つければいいと。

そう決意してからは、休日に飲み物や食料品を児童養護施設などに配送するフードバンクのボランティア活動を始めました。もともとフードロスの問題には関心を持っていましたからね。

そして東京勤務3年目をむかえた51歳のとき、「仙台に転勤」という辞令を受けとったんです。

もう一度、「仕事」と「生きがい」を

つなげるチャンスがやってきた!

50代になると、多くの人が会社員人生の「先が見える」という経験をするようですが、当時の内多さんもまさに、そういう状態だったんですね。

内多

そうかもしれません。「もみじの家」の存在を知ったのは、ちょうどそんなときでした。それまでの取材でお世話になった福祉関係の人と酒席をともにする機会があって、「国立成育医療研究センターが医療的ケア児と家族を支援する、短期入所施設を開設する」という話を聞いたんです。

先天性の難病や生まれた後の事故などによって日常生活に医療を必要とする子どもを「医療的ケア児」といいます。小児・周産期医療を担う日本最大の医療研究センターである国立成育医療研究センターが、そうした子どもと家族を短期間受け入れ、子どもは子どもらしく、家族はくつろいだひと時を過ごせる施設を開設するというのです。

『クローズアップ現代』でも医療的ケア児をテーマにした際、国立成育医療研究センターを取材させてもらったこともあって、医療的ケア児についてはある程度の知識は持っていました。その同センターがもみじの家を開設するにあたって、ハウスマネージャーという役職に就く人材を探している、という話でした。

そこで初めて、「転職」という2文字が現実のものになったわけですね?

内多

もちろん、すぐには決断できませんでしたよ。仙台への異動は決まっていましたので、急に穴をあけるわけにはいきません。でも、そのとき聞いた話がどうしても気になって、休日に東京に帰るたび、開設のための準備が着々と進んでいるもみじの家に足を運んで関係者の話を聞いたんです。そうするうち、気持ちが少しずつ動いていきました。

話をしてくれたのは、国立成育医療研究センターの上層部の人たちや、現場で働くことが内定しているスタッフたちです。

「もみじの家は、医療的ケアが必要な子どもの短期入所施設だから、スタッフが看護師中心となるのは当然だけど、現場を統括するハウスマネージャーも病院関係者にしてしまうと、医療色が強くなりすぎてしまう。自宅と変わらないようなアットホームな雰囲気を作るためにも、ハウスマネージャーは病院の外部の人にやってもらいたい」。

そんな話を聞いて、一度は切り離した「仕事」と「生きがい」を、またひとつにくっつけることができるかもしれないと思うようになったんです。

もみじの家のハウスマネージャーの仕事は、内多さんにとって非常に魅力のある仕事だったんですね?

内多

そうですね。国立成育医療研究センターの誰に話を聞いてもウェルカムな雰囲気で、頼りにされている、求められているという思いを強くしました。

後に「異業種への転職で不安はなかったの?」とよく聞かれましたが、決意を躊躇するような要素は不思議なことに、ほとんどありませんでした。

例えば、収入が激減して、生活が逼迫するような状況があったら、転職を思いとどまっていたかもしれません。でも、今後の生活費や子どもの教育費などを洗い出して計算してみると、「なんとかなる」ということがわかりました。長男はすでに社会人になっていて、大学生のふたりの娘の学費も見通しがついていました。マイホームの住宅ローンもすでに完済していて、今の生活を大きく変える必要はありませんでした。

あと、「家族の反対」も、転職を躊躇させる大きな要因になりそうですが、みんな反対するどころか、人生後半戦になっての僕の新しい挑戦を温かく応援してくれました。

まるでパズルのピースがぴたりとはまるかのように「転職」を決意するための条件が、きれいにそろっていたのです。

こうして2016年の3月、僕は定年を前にして30年間勤務したNHKを退職し、翌月の4月からもみじの家のハウスマネージャーに就任しました。53歳をむかえる春に踏み出した、第二の人生の第一歩でした。

興味深いお話、ありがとうございます。後編のインタビューでは、新天地であるもみじの家での奮闘の様子について、じっくりと語っていただきましょう。

後編記事はこちら→ 内多勝康インタビュー【後編】「仕事」を「生きがい」にする方法

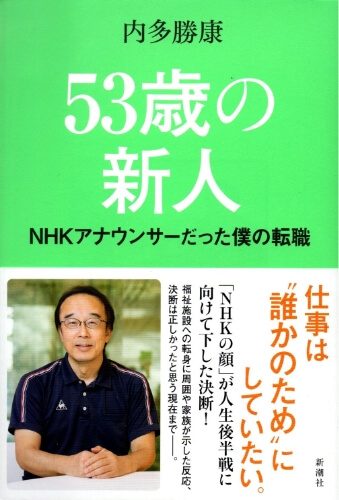

『53歳の新人』

- 著者: 内多勝康

- 出版社:新潮社

- 発売日:2022年4月15日

- 定価:1,540円(税込)

「安定」か、「やりがい」か? 世間が「あっ」と驚いた人生の決断のすべて。

「NHKの顔」だった著者も気づけば若手に席を譲る世代に。

定年まで粛々と、と覚悟するも、内心「仕事」と「やりがい」のバランスが保てない。

そこへ関心があった福祉分野での求人を知りまさかの転職!

超安定企業を辞める決心と家族の反応、新天地での苦労、

それでも思い切って良かったと実感する現在までを綴る転職体験記。

目次

- 【第1章】小学校で送辞をしくじった少年はアナウンサーになった

実はアナウンサー希望ではなかった

イベントの司会が縁で企画提案――香川・高松放送局時代

関西弁と大阪のノリにはまる――大阪放送局時代

阪神・淡路大震災

震災報道で変わった意識

新たな世界を見せてくれた自閉症の青年

ふてくされから資格取得を思い立つ――名古屋放送局時代

47歳の専門学校新入生

2回目の東京勤務が転職の引き金に - 【第2章】「仕事」と「生きがい」のバランス

2012年、念願の東京へ

「真ん中が内多さんの机ですよ」

感銘を受けた言葉、「ソーシャルアクション」

いよいよ、NHK退職を伝える日

退職に迷いはなかったかとよく聞かれるけれど - 【第3章】53歳の新人はつらいよ

夢のような転職先「もみじの家」

まさかの急降下 その1:毎日ガラガラ

まさかの急降下 その2:役に立たない

居眠りをして怒られた!

50を過ぎて怒られて思うこと

広報担当として面目躍如

ハウスマネージャーとは何をする仕事なのか

避けて通れないお金の話

一番の達成感を味わえた報酬改定

大変さを知らなかったから思い切れたのかも

根が図太い、アナウンサー精神でがんばる

Hちゃんのグー、パー

命に関わることを痛感する職場 - 【第4章】新しい取り組みに挑戦して得た達成感

もみじの家はどんなふうに利用されているのか

僕の平均的な一日

喋りは任せて! ――講演会のこと

家族の声を一つに――医療的ケア家族会発足

最初のテーマは「人工呼吸器での通学」

家族会を全国組織へ

人と人をつなぐ幸せ

社会福祉士だからできること

今の仕事はディレクターと似ている - 【終章】仕事とは何か?

転職してよかったか?

仕事が変わっても変わらないもの

改めて僕にとって仕事とは何か

この記事について報告する