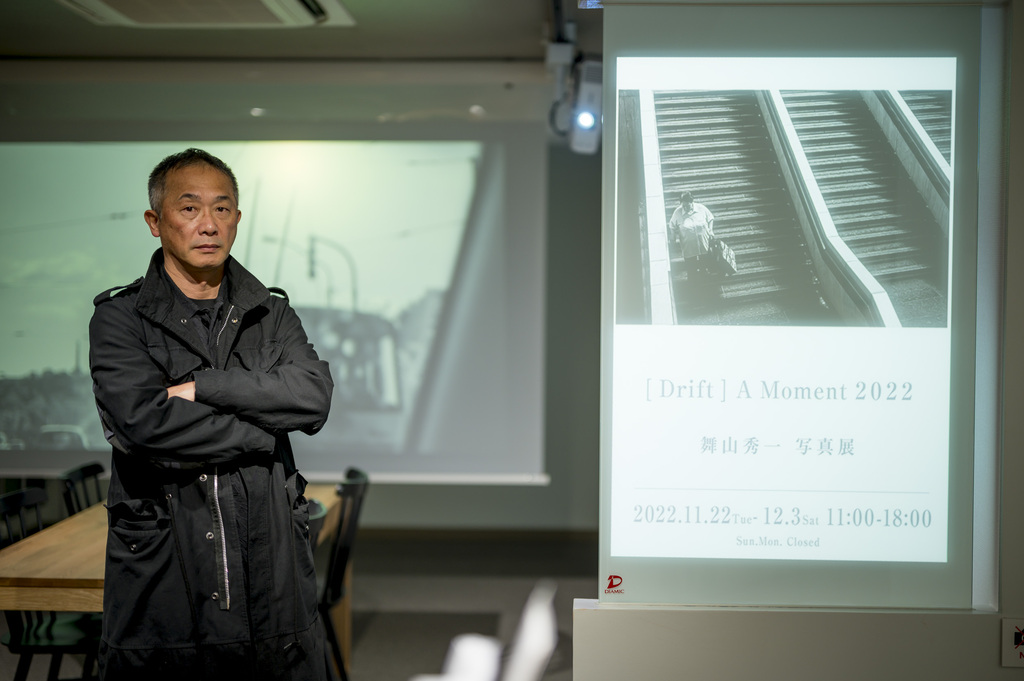

写真家・舞山秀一【後編】

業界の変遷と自身のターニングポイント

広告、CDジャケット、雑誌、写真集などで、あらゆる著名人を撮影している舞山秀一さん。これまでに撮影した雑誌の表紙は130点以上、CDジャケットは350点以上にも及ぶ。独立から36年、今年60歳を迎えた舞山さんの写真家人生を紐解くインタビュー後編は、旅がもたらしたターニングポイント、時代の流れとともに様々な変化があった撮影の仕事とそこで得たもの、さらに今後について話を聞いた。

前編記事はこちら→写真家・舞山秀一【前編】 シャッターを切ることの責任、進化し続ける理由

- 舞山秀一

1962年、福岡県生まれ。1986年に独立し、ポートレートを中心に広告、CDジャケット、雑誌、写真集などで幅広く活躍。また、作家としても個展を定期的に開催し、作品集も出版している。第22回APA展にて奨励賞受賞。2004年より日本広告写真家協会・正会員。2014年より九州産業大学芸術学部客員教授就任。

旅がもたらしたターニングポイント

独立と同じ年でもある1986年に、アイルランドを初めて訪れたそうですね。

舞山

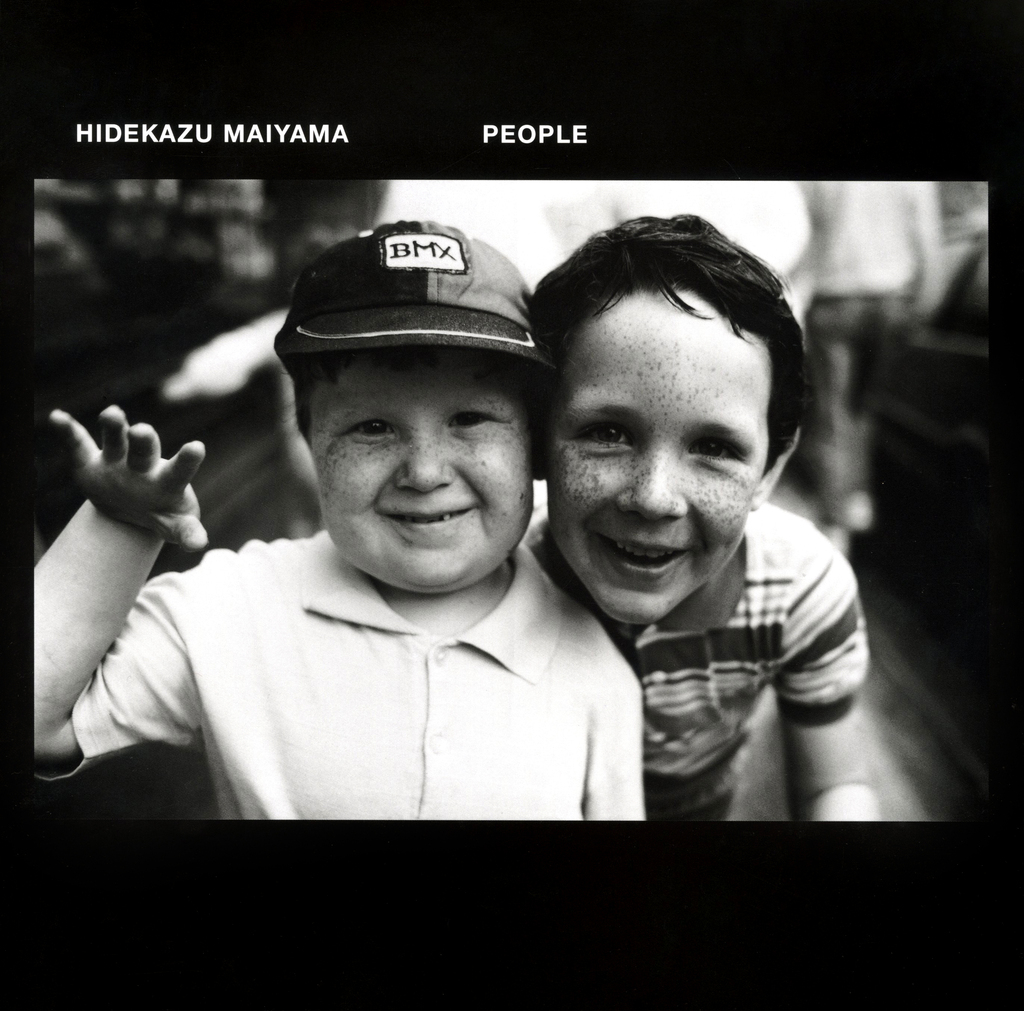

その時はまだアシスタントで、ロケで行ったんですよ。10日間くらいの長期ロケで、撮影やロケハンの時間は師匠にくっ付いているけど、仕事に支障がない空き時間は全部自分のために写真を撮り回っていました。ホテル集合が8時だとしたら、6時に起きて街を散策すれば2時間も写真を撮れるじゃないですか。その時に撮ったものが、写真集『PEOPLE』の表紙の写真です。

アイルランドは「自分の本質を知るきっかけとなった写真を撮影した場所」とのことで。

舞山

その表紙の写真と、中にある二人の女の子がムッとこちらを見ている写真が、僕の大きなターニングポイントの一つです。この子たちを見つけて「写真を撮らせて」と言ったらニコニコしていたんだけど、「No smile」と言ったらムッとして。その瞬間に「うわっ、顔がめっちゃカッコいい…!」と思ってシャッターを切った。笑っているカットもあるんだけど、この笑っていないカットが自分の中ですごく響いて、写真を撮るということはこれだなと思ったんですよ。それから10年は同じように世界中旅をして、人を見つけてはとりあえず顔を撮るということをしました。笑顔の子供はもちろん可愛いんだけど…未来が見えない。笑っていないほうが、これからどんな子になるんだろうという期待値がすごいと思って。そういうことを感じた瞬間に「あ、これでいけるな」と思ったんです。

12年後の1998年、アイルランドを再訪されていますよね。

舞山

実はその時、アイルランドに行きたくて仕事を当て込んだんですよ(笑)。SOPHIAに「アイルランド良いから行こうよ」と説得して(笑)。僕は自分が原点回帰せんがために行った感じだったから、SOPHIAを撮っているのと同じ分量、自分の写真も撮っていたという。どんなわがままカメラマンだよって感じですよね(笑)。もちろんSOPHIAはちゃんと撮りましたけど、自分の写真も本にできるくらい半端なく撮りましたね。写真展はやったんですけど、写真集にはしていなくて。あれ、本にしたら良い気がするんだけどなぁ…。

今後ぜひ! そのアイルランド再訪は「ある意味、二度目の自分探しの旅だった」そうですね。

舞山

前回感じたことを確認せんがために行って、やっぱり間違ってないなと思ったくらいかな。写真を撮るスタイルとしては、24歳くらいの時に撮った写真と、34~35歳くらいの時に撮った写真がこれだけ変わったというのは自分の中で感じていて。二度目のアイルランドの少し前に行っていたトルコで「あ、次のステージに来たな」と感じていたんです。

そして、取材日現在開催中(※12月3日で終了)の写真展の作品は、約10年前のターニングポイントになった時期のものだそうですね。

舞山

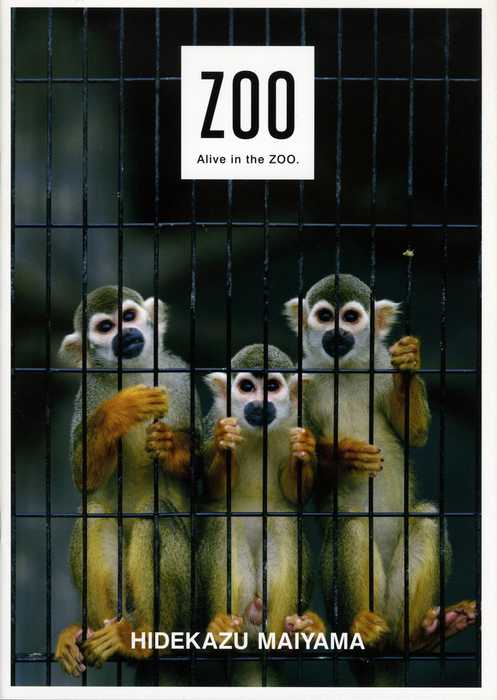

そうそう、50歳の時ですね。40歳の時のターニングポイントは、日本中の動物園を撮った写真集『ZOO -Alive in the ZOO-』と、スナップでもう一度自分の作品を構築できないかなと思って撮った写真集『PROGRESS』です。なので20代、30代、40代、50代でそれぞれターニングポイントがありましたね。

時代の流れとともに変化していった仕事

60歳を迎えた今年は写真展の数が結構多かったのではと。

舞山

毎年結構やっているんですけど、2020、2021年はコロナ禍の影響であまりやっていなくて。今年はたまたま声を掛けられて5回やっているので、確かに多かったですね。

改めて振り返って、40代、50代はそれぞれどんな時間でしたか?

舞山

40代は忙しくて、忙しくて、あまり覚えていないくらい忙しかったです。「50歳になったら仕事が減るぞ」と先輩カメラマンに言われて、俺の仕事が減るわけないじゃんと40代後半までは思っていたんだけど、50代になったら本当に減ったんですよ。まぁリーマンショックもあったし、一緒に仕事をしていた代理店のアートディレクターの人たちが、こんなに辞めていくか!?っていうくらい続々と早期退職していったんです。

時代背景もあったと。

舞山

雑誌に関しては、現場で一緒に仕事していた人たちが編集長になったり、単行本担当になったりしていたし、音楽業界は「予算がないから」って、仕事がどんどん若い子たちに流れていって。これはもう自然の流れだなと。最初は一瞬焦っていたけど、「あんた、そんなにいつまでもやっていたら、下の子たちが迷惑じゃん」とカミさんから言われて「あ、そうだな」と受け入れられて、そこからは好きな仕事だけやろうと思いました。それで「なるべく好きな仕事だけしたい」と言っていたら、そういうふうになっていきましたね。

ポートレートを撮る喜びを実感させてくれた音楽業界

舞山

僕の仕事って、すごく変遷があって。デビューしたての頃がまだレコードの時代で、そのジャケット写真と、うちの師匠が広告(の写真)をやっていたから、その派生で起こる代理店やデザイン事務所の小さい案件をご褒美みたいにもらっていて。それを継続してやりつつ、時代としてはザ・モードな時代だったからファッション誌をどうしてもやりたくて、ポートレートの写真を持ってファッション誌の人たちに営業するという不思議なことをしていましたけど(笑)、それで仕事をもらえてやっていました。ファッションの世界はなかなか厳しいなと肌身で感じていた矢先に、90年代の音楽業界バブルが起こって、アーティストの写真を撮っている時に、被写体がクライアントというのは最高だなと思ったんですよ。

新たな気付きがあったんですね。

舞山

ファッションは、撮るのはモデルだけど主役は洋服じゃないですか。僕はこういう感じでカッコよくしたいと思って撮るけど、意向はモデルじゃなくてクライアントであるメーカーや雑誌の編集の人だったりする。だけど、アーティストを撮ると、本人が「うわっ、カッコいい!」と言ってくれて直感的に共感できた。撮られた人が喜んでいるのを肌身で感じることが、ポートレートを撮る人間としてはすごく喜びになったんですよね。被写体が主役であることを意識して、ちゃんと主役感が出るように写真を撮ってあげる。その人たちがいかに光って見えるかということをやればやるほど、努力すればするほど、本人が喜んでくれるわけ。こんなに直結した仕事ってないなと。

やっぱりダイレクトに良い反応が返ってきたら嬉しいですよね。

舞山

僕はファッションやアート方面の写真を一生懸命勉強していたから、そのテクニックやセンスをアーティストにぶつけると、皆めちゃくちゃ喜んでくれて。やっぱりモードやファッションの世界で、被写体を記録するんじゃなくて、写真でお喋りさせていく、表現に変えていくということを学んでいたからそれができたわけで、そういう自分のアイディアのミクスチャーが活かされたんですよね。しかもポートレートもずっと撮ってきていたから、人と対峙するのもすごく好きで、そこでシャッターを切ることで自分が感じたものを提供する、それを被写体が喜ぶという連鎖。それで僕は音楽業界が長かったんです。

音楽・広告・雑誌での経験、その裏で撮り続けた自分の作品

舞山

あれだけ音楽業界が盛り上がって、そのうちアーティストが広告のメインキャストになったんですよね。それまで広告はモデルがメインでしたけど、グラフィックとしてアートディレクターが考えた絵の世界を表現するためであって、グラフィックが主役だったんですよ。それを撮るためにカメラマンは存在したし、アートを理解していなきゃいけなかった。それが、音楽業界が華やかになってCDが50万枚、100万枚売れたりして数字がすごく動いていたから、皆それに乗っかるようになって、メイン広告が例えば、安室(奈美恵)ちゃんやhitomi、ayu(浜崎あゆみ)になるとか、アーティストがいっぱい出てくるようになった。ジュディマリ(JUDY AND MARY)が富士フィルムのメイン広告になったり。アーティストをたくさん撮っていたおかげで、そういうキャンペーンの予算がたくさんある広告の仕事が来だしたんです。

また舞山さんの仕事に変化が起こり始めたんですね。

舞山

そこで広告業界に認めてもらえるようになって、広告にもう一度返り咲いたという感じ。そうしたら、今度は時代がアーティストから俳優に変わっていって、その時期に中谷美紀ちゃんとか俳優さんをたくさん撮っていたんですけど、「雑誌でも撮ってくれませんか?」と言われて、美紀ちゃんやhitomiは雑誌の写真も撮るようになりました。そんなことを経て雑誌業界に上手いこと移行できたんです。それで『anan』の表紙を7年、『週刊現代』の表紙を7年撮ったり、あらゆるジャンルの雑誌の表紙を撮るようになって。これまでに130~140くらいの雑誌の表紙を撮ってきました。

すごい…!

舞山

それはポートレートを撮っていたことが活きていると思うんだよね。色々なジャンルのものを撮るようにはなったけど、スタイルが少しずつ変わっていっただけで、僕の中ではブレずに一貫しているんですよ。でも、仕事でこれだけ色々な人を撮るチャンスをもらわなかったら、こういうプラスの変化はしていっていないと思います。作家としてだけやっていたら、今でも同じスタイルで撮っていると思う。それはそれでアリだと思うんですけど、僕の気持ちは当然変わってきたし、今後も変わっていくだろうし。そう考えると、仕事とプライベートの作品が上手い具合に連動したことが、自分を育てたのかなと。仕事だけだと自分を見失うので、こうやってずっと自分の作品を撮り続けていたわけ。だから、全部自分探しなんですよ。成長したはずの自分の視点は何を見ようとするだろうとか、そういうことを確認するためにずっと作品を撮ってきているというのは間違いないです。

新しいものをもっと創作したいから、いつも刺激を求めている

舞山さんが今、幸せを感じる瞬間はどんな時でしょう?

舞山

うーん、何だろうなぁ…。新しい気付きを得た時かな。今でもまだいっぱい求めているんです。知らないことを知ったり、感じたことのないことを感じてみたりというのを、いつも求めている。「わ、これ知らない! すごい!」というものを見つけるのが好き。旅の延長ですよね。だから、行ったことがないところに行きたいという願望が未だに強いし。見たことがないとか、感じたことがないとか、それでワクワクドキドキする自分が好きなので。…ちなみに今、すごくアニメが好きなの。

意外です。

舞山

隙間の時間全部アニメを観ているんです(笑)。だから、脳が休む暇がない。何が面白いかというと、あり得ないことがいっぱい描いてあるんですよ。それがね…ヤバい(笑)。もう驚かないぞと思うんだけど、驚かされるわけ(笑)。それが嬉しいねぇ。ヴィジュアルで見せるのが僕の仕事だから、「うわっ、こんな構図! こんな画角! こういうバランスで絵を描くんだ!」とか、その辺も楽しくてアニメは止められないんですよね。

常に新しい気付きを得たいというのは、昔からずっと変わらない部分ですか?

舞山

そうですね。新しいものをもっと創作したいんですよ。モノづくりするには刺激がいるんです。だから、いつも刺激を求めている。新しいものを作りたいから、ひたすら新し物好きですね。古い車に乗っている人は価値観が僕とは全く違うんだなと思う(笑)。それがダメなわけではなく、僕の感性で言うと最新モデルが好き。中古が嫌い。だって最新型ってものすごく便利になっていて、「うわっ、何じゃこりゃ!?」という気付きをいっぱいくれるから。余談ですけど、家を20年ぶりくらいにフルリフォームしたら、冬はめちゃくちゃ暖かいし、夏はめちゃくちゃ涼しいの。こんなに違うの!?って思うくらい(笑)。

(笑)。今後やりたいことや、人生プランは考えていますか?

舞山

気の合う人と一緒にいたいなと思う。仕事を優先していた時期は、自分の先のことを考えたらちょっと我慢したほうがいいかもと思うこともあったんだけど、今は我慢しないことと健康、仲間が大切。信頼できる仲間が、それぞれ何歳まで生きていけるかみたいなところだけどね。新しい友達が作れるかどうかというのも重要なことで。お金よりも大事なのは仲間、友達。お金は倒れても支えてくれないけど、友達は支えてくれるじゃないですか。あとは新しいことにチャレンジするということですね。趣味が写真とアニメとゴルフだから、綺麗に時間を埋め尽くせて、飽きている暇はないけどね(笑)。

舞山秀一 写真集はオフィシャルサイトから購入可能

この記事について報告する