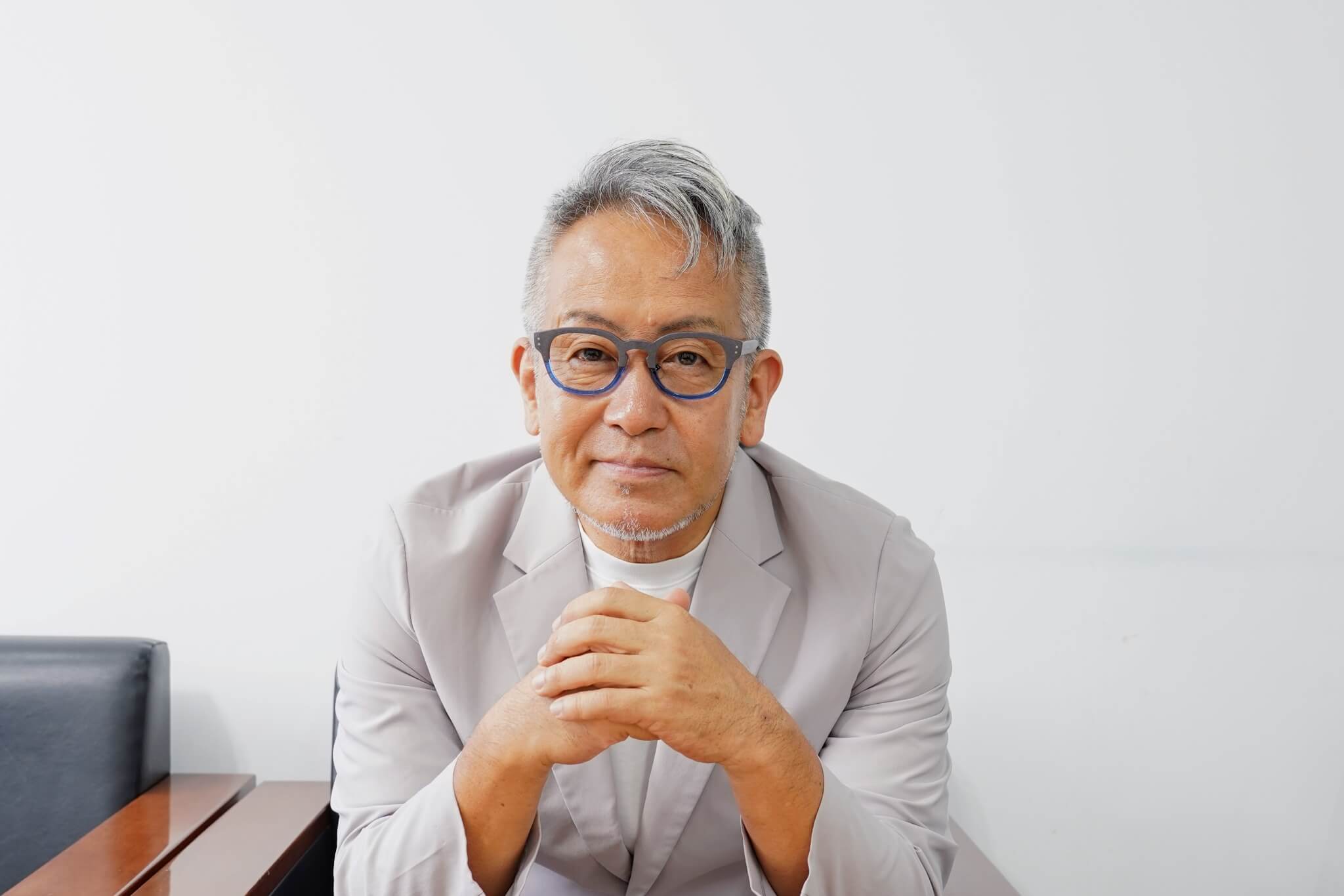

北陸能登復興支援映画『生きがいIKIGAI』で30年ぶりに映画を監督した宮本亞門さん。挑戦を止めないポジティブな人生の源とは

北陸能登復興支援映画『生きがいIKIGAI』は、2024年元旦、能登半島を襲った大地震と9月の豪雨により、家族、家などを失った被災者の声をもとに作られショートフィルム。この映画の企画・脚本・監督を務めたのは宮本亞門さん。能登の映画を作った理由と人生についてお話を聞きました。

- 宮本亞門さんプロフィール

1958年1月4日生まれ。東京都出身。

1987年『アイ・ガット・マーマン』で演出家としてデビューし、この作品で翌年、文化庁芸術祭賞を受賞。1998年、映画『BEAT』で監督デビュー。2005年東洋人初の演出家としてオンブロードウェイで『太平洋序曲』を上演。アメリカのトニー賞4部門で候補に。ミュージカル、オペラ、ストレートプレイ、歌舞伎など多彩なジャンルを手掛けている。

宮本監督、30年ぶりの映画監督作

2024年元旦にマグニチュード7.6の大地震、同年9月に奥能登豪雨という、2度も大きな災害に見舞われた石川県・能登半島。そんな能登の人々を主人公にしたショートフィルムが北陸能登復興支援映画『生きがいIKIGAI』です。この映画を監督したのが演出家の宮本亞門さん。

震災のあと、心を閉ざした孤独な男(鹿賀丈史)が生きがいを見出していく様を描いた映画について、宮本監督にお話を聞きました。

宮本監督は、北陸能登復興のためにボランティアに行かれたことがきっかけで『生きがいIKIGAI』を制作されたそうですが、経緯を教えてください。

宮本亞門さん(以下、宮本)

能登復興ボランティアに参加して活動しているとき、地元の方に「メディアや作品を通してこの状況を多くの人に伝えてほしい」と言われたのですが、僕はそのとき「自分は報道関係の人間ではないので」とお断りしたんです。しかし、東京に帰ってきてからも能登の方達の顔が忘れられなかったんです。「余計なことを言って申し訳ありません」という表情をされていて、逆にこちらが申し訳なくて。「いつか作品を通してお伝えできればいいですね」と、やんわりとお答えすればよかったと思いました。

そうなのですね。一度お断りしたお話を実現させることができたのは、どのような気持ちの変化があったのでしょうか?

宮本

9月の豪雨で再び能登は大変な状況になりました。土砂災害を報道番組で見て不安になり、能登で暮らす知人に連絡をしたんです。そしたら、「私たちは前を向いて生きていくしかないんです。宮本さんも前を向いてください」とおっしゃって。その言葉にガツンと来て、今こそ映画を撮るべきではないかと思ったんです。

連続して起こった災害に対し、肩を落として下を向くのではなく、前を向いて生きるという強さに教えられました。

映画を制作しようと決めてからはスムーズだったのでしょうか?

宮本

難航しました。周囲には「絶対に無理だ」「炎上するかもしれない」と言われました。そんな逆風の中でも「やりましょう!」と言ってくださったプロデューサーの方がいまして、映画製作が実現したんです。被災者の気持ち、ボランティアと被災者の関係など、能登の方にお話を伺って、物語を組み立てていきました。

被災地で村八分になっていた男を主人公にした理由

主演の鹿賀丈史さんが演じる“黒鬼”と呼ばれる男は、ボランティアの協力も周囲の人の助言もシャットアウトしていますが、彼のエピソードは実話ですか?

宮本

“鬼”と呼ばれている男がいると被災地の方から聞きました。映画の黒鬼のように、周囲の声に耳を傾けず、村八分になっていたそうです。そのエピソードを聞いたとき、主役にぴったりかもしれないと思ったんです。

被災地へボランティアに行くと、みなさん「来てくれてありがとうございます」と丁寧に対応してくださいます。気丈に振舞われているのですが、被災地の厳しい環境の中、そんな穏やかな時間は長くは続きません。しばらく話していると、復興のスピードの遅さや将来への不安などの本音を語り始めるんです。

そのとき、僕の中で能登の皆さんの本音と鬼と呼ばれる男のことが結びつきました。多くの方は穏やかで素敵な方ばかりですが、あえて身勝手だけど正直な“鬼のような人の話”を描きたいと思ったんです。

能登の皆さんの映画の感想はいかがでしたか?

宮本

泣いている方もいらっしゃいました。さまざまな感想が私に届きましたが、皆さん「観てよかった!」「これからも頑張ります!」など、前向きな言葉をいただき、ホッとしました。

「生きることの素晴らしさ」を描くのが自分の使命

監督は、今後も復興活動や作品を通して被災地の言葉を伝えていくのでしょうか?

宮本

能登には知り合いがいたので、いてもたってもいられずに活動しましたが、今後は、作品を通して「生きる」メッセージを伝えていきたいですね。

演出家としてサポートしていくということですね。

宮本

僕は、「生きることは素晴らしい」ということをさまざまな形で伝えたいと思い、作品に向き合っています。世界を見れば、常にどこかで争いがあります。イランやイスラエルの緊張した関係なども報道されていますが、どんな状況でも生きることを諦めない、人生を大事に生きていくことの大切さを伝えていきたい。僕にできることは小さなことかもしれませんが、愛情を込めて皆さんに届くように作品を作っていきたいです。

監督が「生きる」ことのメッセージを発信し続けるのは、監督自身がご病気されるなど、大変な時期を乗り越えたからでしょうか?

宮本

正確には少し違うかもしれません。

例えば、戦争で多くの人が亡くなる中、生き残る人もいる。その人々は「なぜ自分は死なずに生きているのか」と考えると思うんです。そして亡くなった人に思いを馳せる。戦争が幸福につながらないことを体験者は知っているので、戦争反対の意思を込めて映画制作をする場合もあるでしょう。僕も同じで、大病で死にかけた男です。「なぜまだ生きているんだ」と同じように自問自答しました。しかし、自分には何か役目があるのではないかと思ったんです。

生きているからこそいろいろな形で伝えて行きたい。作品作りだけでなく、講演会でもお話ししています。それが今の自分にできることであり、自分の居場所なのではないかと思います。

エンターテインメントとは線引きをして作品つくりをしていくということですか?

宮本

エンタメはとても楽しい気持ちになれますが、僕がやりたいのは現実逃避じゃない。楽しめる要素を入れつつ、ちゃんと人生について、生きることについて、向き合っていける、考えを深められる作品作りです。エンタメの力を借りて、人の心を動かして感動を分かち合う仕事をしていきたいですね。

生まれ育った銀座と母の言葉が演出家の源

宮本監督は中央区銀座のご出身で、エンタテインメントの中心地で生まれ育ったそうですが、今、ご自身が演出家の道を歩んでいるのは、やはり生まれ育った環境は大きいのでしょうか?

宮本

劇場の前で育ったので。多くのお客様が感動して劇場を後にする姿を見てきました。やはり影響は受けましたね。役者たちが命を削って魂の芝居を披露している姿に感動しましたから。

母は、僕が小学生だった頃から「このセリフが一番いい」と名台詞を教えてくれました。それは長台詞ではなく、役者がぽろっと語る短いものが多かったのです。僕は「これが名台詞なの?」と思いましたが、母は「これがいいのよ。大袈裟に語るセリフは嘘なのよ」と言っていました。そんな母の影響を受けているとも思います。

脚本を執筆するときは、その影響が現れますか?

宮本

そうですね。一番伝えたい言葉は、短くポンと語るセリフになります。『生きがいIKIGAI』でも「まだ生きていかなならんのか」というセリフは、僕が能登半島の土砂災害の報道で耳にした言葉がきっかけです。地震の後、一生懸命生活を立て直して頑張ってきた方が土砂でまた被災し「まだ頑張らなあかんのか……」とおっしゃっていて……。その言葉を書き留めて活かしました。

東京と沖縄での生活で心身のバランスを整える

監督は東京と沖縄、2拠点で活動していますが、行き来していた方がバランスは取れるのでしょうか?

宮本

沖縄から東京を見たり、東京から沖縄を見たりすると、それぞれを客観的に見ることができるんです。居場所を変えることで、自分がいた場所がどのような場所だったかわかるんです。

加えて、沖縄は基地など色々な問題や悲しい歴史も抱えている場所ですが、あの大自然はやはり魅力です。無数の星が煌めく夜空を見上げていると「俺はなんて小さいことで悩んでいるんだ」と思ったり、別視点でものを考えられたり、新たな発見があるんです。

沖縄にずっといたら仕事したくなくなるかもしれないし、東京だと仕事を詰めてしまい疲れてしまうかもしれない。だから東京と沖縄で生活することが、心身の健康にもつながっているんです。

終活はしない。最後まで人生を楽しむ!

キネヅカは監督と同世代の読者が多いのですが、定年退職をして、人生の楽しみ方がわからなかったり、時間をどう使っていいのか悩んだりしている方が多いんです。監督は常にさまざまなことに挑戦されていますが、そのモチベーションの維持や挑戦するエネルギーの源はどこにあるのでしょうか?

宮本

僕は大きな交通事故にも遭っているし、先ほどお話ししたように大病もしているので、僕にとっては生きることは“ご褒美”なんです。「生きていていいんだ」という気持ちが活力になっていると思います。

同窓会に行くと、同世代が終活の話などして、自分の人生をカウントダウンしているんですよ。余生をどう生きるか……なんて、僕はまったく意味がないと思う。死ぬ瞬間まで思い切り生きましょうよ。

計画的にやったってそんなにうまくいきません。だから今、自分がやりたいこと、興味あること、好きなことをすればいいんです。仕事をするもよし、趣味に没頭するもよし。死ぬ瞬間まで新たな発見は必ずありますから。

僕の親父は「終活だ」と言って片付けしていましたが、肝心なことは整理できていなかったんです。何しろ亡くなってから多額の借金が判明しましたから。「最悪だー」と家族で大笑いですよ。そんな困ったところもあるけどユニークな人で、旅したり、花を育てたり、最後までいろいろなことに挑戦していました。その親父が毎日「生きているって楽しいな」と言っていました。

やはり人生は受け身じゃダメなのですね。行動に移さないと。監督も本作を始め、次々とチャレンジして人生を思い切り生きていますよね。

宮本

正直、『生きがいIKIGAI』の撮影期間中は胃が痛かったんですよ。毎日緊張していましたから。

能登の皆さんにご協力いただいたのですが、映画制作という未知の世界に飛び込ませてしまったなあと。迷惑かけてしまうかもしれないとも思いました。言い出しっぺは責任を伴いますから。それでもやはり映画を作ってよかったと思います。

自分でもなぜこんなに動くのかよくわからないのですが、やはり行動すると感性が刺激されて新鮮な気持ちになれるんです。好きなことをしているから元気に動ける。皆さんも好きなことを見つけて人生を大いに楽しんでください。

『生きがいIKIGAI』

『生きがい IKIGAI』 (上映時間:28 分)

鹿賀丈史

根岸季衣 小林虎之介

津田寛治 / 常盤貴子

企画・監督・脚本:宮本亞門

音楽:山下康介

プロデューサー:木幡久美 古賀俊輔 飛岡秀行 アソシエイトプロデューサー:脇坂郁恵

併映

『能登の声 The Voice of NOTO』(上映時間:38 分)

監督・編集:手塚旬子

ナレーション:蒼あんな

音楽:溝口肇 撮影:谷茂岡稔

プロデューサー:木幡久美 古賀俊輔 木村吉孝 アソシエイトプロデューサー:脇坂郁恵

企画協力・制作プロダクション:ザフール nexus 企画協力・配給:スールキートス 配給協力:フリック

特別協力:輪島市

協力:映画「生きがい IKIGAI」出演者・スタッフの皆様、宮本亞門監督 / 特別協力:輪島市

この記事について報告する